Bitcoin ist eine digitale Währung (Kryptowährung), die im Jahr 2009 eingeführt wurde. Im Gegensatz zu Euro oder Dollar wird Bitcoin nicht von einer Zentralbank oder Regierung herausgegeben, sondern dezentral von seinen Nutzern betrieben.

Das bedeutet, dass keine einzelne Behörde Kontrolle über das Bitcoin-Netzwerk hat. Stattdessen ermöglichen kryptografische Verfahren und ein weltweites Computernetzwerk, dass Transaktionen direkt von Person zu Person (Peer-to-Peer) erfolgen können, ohne dass eine Bank als Vermittler nötig ist.

Als erste und bekannteste Kryptowährung hat Bitcoin den Weg für ein neues Finanzsystem geebnet. Bitcoins existieren nur digital in einem globalen Netzwerk von Computern.

Nutzer speichern ihre Bitcoins in digitalen Geldbörsen, sogenannten Wallets und können sie über das Internet an andere senden oder Zahlungen empfangen.

Jede Überweisung wird vom Netzwerk geprüft und in einem öffentlichen Register vermerkt. Dieses Register wird Blockchain genannt, da die Transaktionen in Blöcken zusammengefasst und wie Glieder einer Kette aneinandergereiht werden.

Bitcoin wird oft als eine Art „digitales Bargeld“ oder als „digitales Gold“ bezeichnet, da es sowohl für Zahlungen genutzt werden kann als auch als Wertanlage dient.

Wichtige Links

Für alle, die wenig Zeit haben, erklären wir Bitcoin in diesem Video:

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Merkmale zusammen:

| Kriterium | Bitcoin |

|---|---|

| Einführung | 2009 von Satoshi Nakamoto |

| Zentralisierung | Dezentrales Netzwerk, keine zentrale Kontrolle |

| Blockchain | Öffentliche, unveränderbare Transaktionshistorie |

| Transaktionsgeschwindigkeit | Durchschnittlich 10 Minuten pro Transaktion |

| Transaktionsgebühren | Variabel, je nach Netzwerkbelastung (kann in Spitzenzeiten bis zu 30 USD betragen) |

| Maximale Menge | 21 Millionen BTC |

| Konsensmechanismus | Proof-of-Work (Arbeitsnachweis) |

| Sicherheitsmechanismen | Kryptographische Verfahren, dezentrale Überprüfung, hohe Hashrate |

| Skalierbarkeit | Begrenzte Transaktionsrate (ca. 5–7 Transaktionen pro Sekunde), Lightning Network als Skalierungslösung |

| Energieverbrauch | Hoch, 100–150 TWh pro Jahr, wird kritisiert, aber auch teilweise mit erneuerbaren Energien betrieben |

| Verwendung | Wird hauptsächlich als Wertaufbewahrungsmittel („Digitales Gold“) genutzt, in begrenztem Maße als Zahlungsmittel |

| Volatilität | Hoch, starke Kursschwankungen |

| Rechtliche Regulierung | Unterschiedlich weltweit, von vollständiger Akzeptanz (z.B. El Salvador) bis zu Verboten (z.B. China) |

| Anonymität | Pseudonymität: Transaktionen sind öffentlich, aber ohne direkte Verbindung zu Identitäten möglich |

| Protokolländerungen | Langsame, gut durchdachte Upgrades (z.B. SegWit, Taproot), z.B. für mehr Skalierbarkeit und Privatsphäre |

Die Geschichte von Bitcoin

Die Idee für Bitcoin wurde erstmals im Oktober 2008 von einer Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Satoshi beschrieb in einem Whitepaper mit dem Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ ein System für elektronisches Geld, das ohne vertrauenswürdige Drittparteien auskommt.

Am 3. Januar 2009 ging das Bitcoin-Netzwerk in Betrieb, als Satoshi den sogenannten Genesis-Block (den ersten Block der Blockchain) schürfte. In diesem Block hinterließ Satoshi die versteckte Nachricht

„The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks“,

ein Verweis auf eine Schlagzeile über Bankenrettungen – was als Hinweis auf die Motivation hinter Bitcoin gedeutet wird.

Satoshi Nakamoto blieb bis Ende 2010 im Austausch mit der wachsenden Bitcoin-Community aktiv, zog sich dann aber zurück und übergab die Kontrolle über den Quellcode an andere Entwickler.

Bis heute ist die wahre Identität von Satoshi Nakamoto unbekannt. Nach Satoshis Weggang wurde Bitcoin von einer offenen Gemeinschaft von Entwicklern und Enthusiasten weitergeführt.

In den ersten Jahren hatte Bitcoin nur einen geringen Preis – so tauschte im Mai 2010 ein Programmierer 10.000 BTC gegen zwei Pizzas (die erste dokumentierte Kauftransaktion mit Bitcoin).

In den folgenden Jahren gewann Bitcoin jedoch zunehmend an Bekanntheit und Wert. 2013 überschritt der Preis erstmals die Marke von 1.000 US-Dollar und ab 2017 rückte Bitcoin durch Kurssprünge auf fast 20.000 US-Dollar ins Rampenlicht der Öffentlichkeit.

Im Jahr 2021 erreichte Bitcoin mit rund 69.000 US-Dollar sein bisheriges Rekordhoch, bevor der Kurs auch wieder deutliche Schwankungen nach unten erlebte.

Diese Entwicklung verdeutlicht die wachsende Verbreitung von Bitcoin, aber auch die hohe Volatilität (Schwankungsanfälligkeit) des jungen Assets.

Trotz Höhen und Tiefen hat sich Bitcoin in gut einem Jahrzehnt von einem Nischenexperiment zu einer etablierten, weltbekannten digitalen Anlage entwickelt.

Technologie hinter Bitcoin

Blockchain-Technologie

Die technische Grundlage von Bitcoin bildet die Blockchain-Technologie. Eine Blockchain ist im Kern ein digitales, verteiltes Kassenbuch (Ledger), in dem alle Bitcoin-Transaktionen chronologisch erfasst werden.

Statt dass eine einzelne zentrale Stelle Buch führt, halten tausende von Computern weltweit Kopien dieses Transaktionsregisters.

Neue Transaktionen werden zunächst unbestätigt im Netzwerk verbreitet. Um sie dauerhaft ins Register aufzunehmen, werden sie in Blöcken zusammengefasst.

Jeder Block wird durch einen eindeutigen kryptografischen Fingerabdruck, den sogenannten Hash, mit dem vorherigen Block verkettet. Auf diese Weise entsteht eine fortlaufende Kette von Blöcken – daher der Name Blockchain.

Die Verkettung mit Hashes hat einen wichtigen Effekt: Manipulationssicherheit. Würde jemand versuchen, einen alten Block nachträglich zu ändern (z.B. um eine Transaktion rückgängig zu machen), würde sich sein Hash ändern und nicht mehr zum Folgeblock passen.

Das Netzwerk würde eine solche Veränderung sofort bemerken und verwerfen. Damit die Blockchain jedoch überhaupt wächst, müssen regelmäßig neue Blöcke erstellt werden.

Dies geschieht durch das Mining (Schürfen): Spezielle Netzwerk-Teilnehmer, die Miner, wetteifern darum, komplexe kryptografische Rechenaufgaben zu lösen. Wer die Aufgabe zuerst löst, darf den nächsten Block mit den neuesten Transaktionen an die Blockchain anhängen und erhält dafür eine Belohnung in Bitcoin.

Dieses Verfahren wird Proof-of-Work (Arbeitsnachweis) genannt und sorgt dafür, dass das Hinzufügen neuer Transaktionen teuer (in Form von Rechenleistung und Energie) ist.

Durch Proof-of-Work und die Verteilung der Blockchain auf viele Rechner wird sichergestellt, dass kein einzelner Teilnehmer das System kontrollieren oder Einträge fälschen kann.

Das Ergebnis ist ein dezentrales, fälschungssicheres Transaktionsbuch, das Vertrauen in die Richtigkeit der Kontostände schafft, ohne dass man einer zentralen Instanz vertrauen muss.

Dezentrales Netzwerk

Bitcoin operiert in einem dezentralen Netzwerk von Computern (sogenannten Nodes oder Nodes), die auf der ganzen Welt verteilt sind.

Jeder dieser Nodes führt die Bitcoin-Software aus, hält eine Kopie der Blockchain und prüft neue Transaktionen und Blöcke auf Einhaltung der Regeln.

Es gibt keinen zentralen Server und keine Instanz, die das Netzwerk abschalten oder Transaktionen einseitig zensieren könnte.

Dadurch ist Bitcoin äußerst ausfallsicher: Selbst wenn einzelne Computer oder ganze Länder ausfallen, läuft das Netzwerk an anderer Stelle weiter.

Neue Teilnehmer können jederzeit einen eigenen Node betreiben und so zur Stabilität und Unabhängigkeit des Systems beitragen.

Die Dezentralisierung bedeutet auch, dass Entscheidungen im Bitcoin-Netzwerk kollektiv getroffen werden.

Die Regeln des Protokolls – wie etwa die maximale Anzahl von 21 Millionen Bitcoins oder die Zeitspanne von etwa 10 Minuten pro Block – sind im Code fest verankert und werden von allen ehrlichen Nodes strikt durchgesetzt.

Keine Zentralbank kann die Geldmenge willkürlich erhöhen und keine Einzelperson kann das System kontrollieren.

Änderungen am Bitcoin-Protokoll (z.B. technische Upgrades) können nur durch breite Zustimmung der Community umgesetzt werden.

Diese strukturierte Herrschaftslosigkeit stellt sicher, dass Bitcoin vertrauensminimiert ist: Nutzer müssen keiner zentralen Partei vertrauen, sondern lediglich den offenen, mathematisch überprüfbaren Regeln, auf die sich das gesamte Netzwerk geeinigt hat.

Dieses dezentrale Design ist ein Kernmerkmal von Bitcoin und die Basis für dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegen Zensur.

Transaktionsverarbeitung und Skalierbarkeit

Transaktionsgeschwindigkeit, -kosten und -dauer

Bitcoin-Transaktionen werden nicht sofort wie z.B. eine Kartenzahlung bestätigt, sondern müssen erst in einen Block aufgenommen und von Minern bestätigt werden.

Im Durchschnitt wird alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden. Praktisch bedeutet das: Eine Bitcoin-Überweisung ist typischerweise nach etwa 10 Minuten erstmals bestätigt.

Für hohe Sicherheit warten viele Nutzer sogar auf mehrere Bestätigungen (mehrere aufeinanderfolgende Blöcke), was die endgültige Abwicklung auf 30 bis 60 Minuten verlängern kann.

Im Alltagsvergleich ist das relativ langsam – eine Kartenzahlung oder Bargeldtransaktion erfolgt in Sekundenbruchteilen. Bitcoin bietet zwar schnelle weltweite Überweisungen ohne Bank, doch die Zeit bis zur Bestätigung kann für den alltäglichen Einkauf zu lang sein.

Neben der Dauer spielen auch Transaktionsgebühren eine Rolle. Um eine Transaktion ins nächste Block aufgenommen zu bekommen, muss der Absender eine Gebühr bieten, die an die Miner geht.

Diese Gebühren sind variabel und richten sich nach Angebot und Nachfrage im Netzwerk. Bei geringem Aufkommen liegen die Gebühren oft bei wenigen Cent oder ein paar Euro.

In Zeiten hoher Auslastung (z.B. während eines Boom-Marktes) kann die durchschnittliche Gebühr jedoch stark ansteigen – zeitweise auf über 20 oder 30 US-Dollar pro Transaktion.

Hohe Gebühren können kleine Überweisungen unattraktiv machen. Ein weiterer begrenzender Faktor ist die Transaktionsrate: Das Bitcoin-Netzwerk kann on-chain (direkt auf der Blockchain) nur ungefähr 5–7 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten.

Zum Vergleich: Zahlungsnetzwerke wie Visa bewältigen mehrere tausend Transaktionen pro Sekunde. Diese Unterschiede in Geschwindigkeit und Kapazität zeigen, dass Bitcoin in seiner Grundform nicht unbegrenzt skalieren kann und bei globaler Nutzung an Grenzen stößt.

Skalierbarkeitsprobleme

Die begrenzte Blockgröße von Bitcoin (ca. 1 Megabyte pro Block, was etwa 2000-3000 Transaktionen pro Block entspricht) führt dazu, dass es bei starker Nutzung zu einem Engpass kommt.

Wenn mehr Transaktionen gesendet werden, als in die Blöcke passen, stauen sich die Überweisungen im Netzwerk (im sogenannten Mempool). Die Folge sind längere Wartezeiten und steigende Gebühren, da Nutzer versuchen, mit höheren Gebühren einen Platz im nächsten Block zu ergattern.

Dieses Skalierbarkeitsproblem wurde besonders 2017 und 2021 deutlich, als die hohe Nachfrage das Netzwerk zeitweise überlastete.

Die Bitcoin-Community hat dieses Problem intensiv diskutiert. Eine einfache Lösung – das Erhöhen der Blockgröße – würde zwar mehr Transaktionen pro Sekunde ermöglichen, könnte aber die Dezentralisierung gefährden.

Größere Blöcke bedeuten, dass die Blockchain schneller wächst und es für Nutzer schwieriger wird, einen eigenen vollständigen Node zu betreiben (weil Speicherplatz- und Internetanforderungen steigen).

Einige Entwickler und Miner schlugen im Jahr 2017 eine Blockgrößenerhöhung vor, was jedoch zu Meinungsverschiedenheiten führte und schließlich zur Abspaltung von Bitcoin Cash (einer alternativen Kryptowährung mit größeren Blöcken) beitrug.

Bitcoin selbst verfolgt einen konservativeren Ansatz: Die Priorität liegt darauf, die Sicherheit und Dezentralität nicht zu beeinträchtigen.

Daher sucht man nach Skalierungslösungen, die außerhalb der Haupt-Blockchain stattfinden oder die Effizienz der vorhandenen Blocknutzung verbessern (wie z.B. das 2017 eingeführte SegWit-Upgrade, das Transaktionen kompakter speichert).

Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Skalierbarkeit eine Herausforderung, wenn Bitcoin zukünftig von noch mehr Menschen als Zahlungsmittel genutzt werden sollte.

Lightning Network als Skalierungslösung

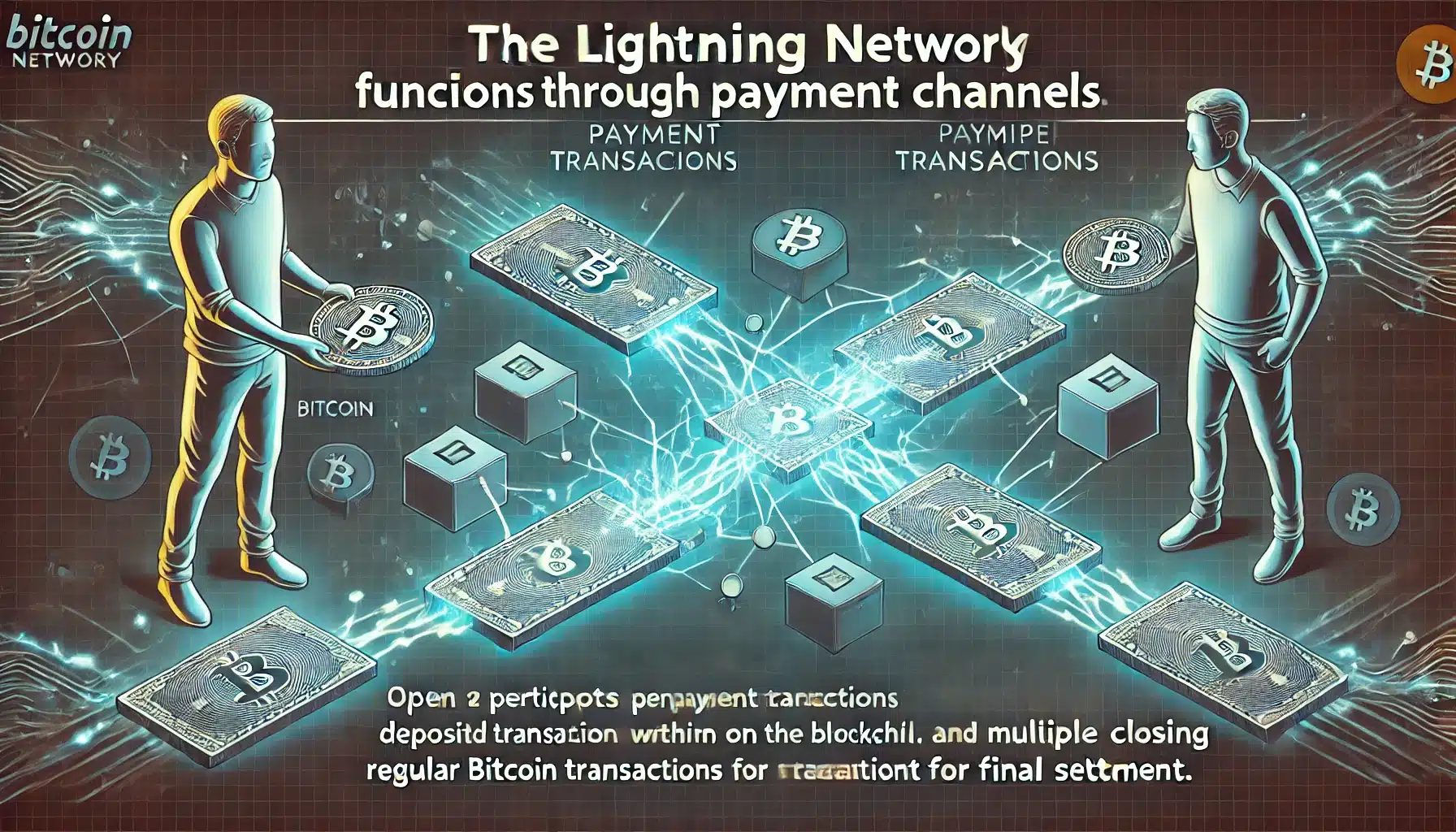

Eine der wichtigsten Antworten auf das Skalierungsproblem ist das Lightning Network. Dabei handelt es sich um eine zweite Schicht (Layer-2) über der Bitcoin-Blockchain, die schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht, ohne jede einzelne Zahlung in die globale Blockchain zu schreiben.

Das Lightning Network funktioniert über sogenannte Zahlungskanäle: Zwei Teilnehmer können einen Kanal eröffnen, indem sie eine gewisse Menge Bitcoin in einer gemeinsamen Transaktion auf der Blockchain hinterlegen.

Innerhalb dieses Kanals können sie anschließend beliebig oft Werte hin- und herschicken, ohne dass diese Transaktionen öffentlich auf der Blockchain erscheinen.

Nur wenn der Kanal geöffnet oder geschlossen wird, erfolgt eine reguläre Bitcoin-Transaktion zur Abrechnung des Endergebnisses.

Durch dieses Prinzip sind Blitzüberweisungen möglich – Zahlungen über Lightning erfolgen in Sekundenschnelle und die Gebühren dafür sind in der Regel extrem niedrig (oft nur Bruchteile eines Cents), unabhängig von der übertragenen Summe.

Lightning erlaubt es auch, Zahlungen über mehrere Kanalverbindungen hinweg zu leiten: Man muss nicht direkt einen Kanal mit jeder Person haben, an die man zahlen will.

Stattdessen findet das Netzwerk einen Pfad durch verbundene Kanäle (ähnlich wie Datenpakete im Internet) und leitet die Zahlung weiter.

Dies macht das Lightning Network zu einem dezentralen Zahlungsnetzwerk oberhalb von Bitcoin.

Das Lightning Network befindet sich zwar noch in der Entwicklung, hat aber seit seiner Einführung 2018 deutliche Fortschritte gemacht.

Die Netzwerkkapazität (die Summe der in Lightning-Kanälen hinterlegten Bitcoin) ist stetig gewachsen und immer mehr Wallets, Börsen und Dienstleister unterstützen Lightning-Transaktionen.

In Ländern wie El Salvador, das Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt hat, wird Lightning aktiv genutzt, um alltägliche Einkäufe mit Bitcoin sofort abzuwickeln.

Obwohl Lightning nicht alle Probleme löst und noch an der Nutzerfreundlichkeit gearbeitet wird, gilt es als vielversprechende Lösung, um Bitcoin für Mikrozahlungen und den Massenbetrieb tauglich zu machen, ohne die Hauptblockchain zu überlasten.

Umweltbilanz von Bitcoin

Energieverbrauch des Bitcoin-Minings

Bitcoin nutzt bewusst das Proof-of-Work-Verfahren, das einen hohen Energieaufwand erfordert. Die Miner betreiben spezialisierte Hardware (ASICs), die rund um die Uhr komplizierte Rechenrätsel lösen.

Dieser Prozess ist absichtlich energieintensiv, denn der Stromverbrauch dient als Sicherheitsmerkmal: Ein Angreifer müsste enorme Mengen an Energie aufwenden, um das Netzwerk zu überlisten.

Allerdings führt dieser Mechanismus auch zu einem sehr hohen Gesamtenergieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks.

Schätzungen zufolge verbraucht Bitcoin weltweit pro Jahr in der Größenordnung von 100 bis 150 Terawattstunden (TWh) Strom.

Das entspricht etwa so viel Elektrizität wie ein mittelgroßes Land (zum Beispiel die Niederlande oder Schweden) in einem Jahr verbraucht. Umgerechnet sind das grob 0,5–0,7 % des globalen Stromverbrauchs.

Die dadurch verursachten CO₂-Emissionen hängen stark davon ab, aus welchen Energiequellen der Strom stammt – ein Teil kommt aus erneuerbaren Quellen, aber ein bedeutender Anteil wird auch noch durch Kohle- und Gaskraftwerke gedeckt.

Kritiker monieren, dass Bitcoin damit eine erhebliche Umweltbelastung darstellt, insbesondere wenn man den Nutzen (Zahlungsnetzwerk) ins Verhältnis zu diesem Energiehunger setzt.

Tatsächlich wurde Bitcoin in Medienberichten gelegentlich als „Klimasünder“ dargestellt, da das Mining-Netzwerk zeitweise mehr CO₂ ausstieß als ganze Staaten.

Der hohe Energiebedarf ist eine kontroverse Eigenschaft von Bitcoin, die viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Nachhaltige Mining-Ansätze und Kritik

Angesichts der Kritik am Energieverbrauch gibt es große Bemühungen, das Bitcoin-Mining nachhaltiger zu gestalten. Ein wichtiger Aspekt: Ein beträchtlicher Teil der Bitcoin-Miner nutzt bereits erneuerbare Energien.

Verschiedene Studien schätzen, dass zwischen 40 % und über 60 % der für Mining verwendeten Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Wind oder Solar stammt.

Viele Miner siedeln sich gezielt dort an, wo Strom im Überfluss und günstig vorhanden ist – etwa Wasserkraftwerke in Island oder Überschussstrom aus Wind- und Solaranlagen.

In einigen Fällen wird Mining auch eingesetzt, um sonst ungenutzte Energiequellen zu verwerten, zum Beispiel die Abfackelung von Erdgas bei Ölbohrungen: Statt das Gas ungenutzt zu verbrennen, treibt es Generatoren an, die Mining-Hardware mit Strom versorgen.

Solche innovativen Ansätze können die Netto-Emissionen reduzieren.

Zudem verbessert sich die Effizienz der Mining-Hardware stetig, was bedeutet, dass für die gleiche Rechenleistung weniger Strom benötigt wird.

Einige Mining-Unternehmen verpflichten sich freiwillig zu CO₂-Neutralität oder kaufen Emissionszertifikate, um ihren Fußabdruck auszugleichen.

Befürworter argumentieren, Bitcoin-Mining könne sogar den Ausbau erneuerbarer Energien fördern, indem es als Abnehmer für überschüssigen Ökostrom dient, der sonst ungenutzt bliebe.

Trotzdem bleibt die Debatte kontrovers. Kritiker weisen darauf hin, dass selbst bei Nutzung erneuerbarer Energie ein hoher Anteil dieser Ressourcen gebunden wird, die andernfalls vielleicht in öffentlichen Stromnetzen CO₂-intensivere Quellen ersetzen könnten.

Auch entsteht durch den ständigen Wettlauf um effizientere Hardware Elektronikschrott, da veraltete Mining-Geräte entsorgt werden.

Schließlich haben andere Kryptowährungen Alternativen wie Proof-of-Stake eingeführt, die ohne großen Energieaufwand auskommen.

In der Bitcoin-Community hält man jedoch bislang aus Gründen der Sicherheit und Bewährungsprobe am energieintensiven Proof-of-Work fest.

Die Umweltbilanz von Bitcoin wird daher weiterhin genau beobachtet und diskutiert und sie könnte in Zukunft Einfluss darauf haben, wie Bitcoin wahrgenommen und reguliert wird.

Entwicklungen und Prognosen

Neuerungen im Bitcoin-Ökosystem

Auch wenn Bitcoin als System relativ stabil und unverändert erscheint, gibt es kontinuierliche technologische Weiterentwicklungen.

Größere Protokoll-Updates sind seltener und werden sehr sorgfältig eingeführt, um die Stabilität nicht zu gefährden. Im Jahr 2017 wurde etwa SegWit (Segregated Witness) aktiviert – ein Upgrade, das die Transaktionsdaten effizienter strukturiert und damit mehr Transaktionen pro Block ermöglicht.

SegWit ebnete zudem den Weg für Second-Layer-Lösungen wie das Lightning Network durch die Behebung eines technischen Problems (der Transaction Malleability).

Ein weiterer Meilenstein war das Taproot-Upgrade im November 2021. Taproot führte eine neue Art von kryptografischen Signaturen (Schnorr-Signaturen) ein und verbesserte die Skript-Funktionalität von Bitcoin.

Dadurch wurden komplexere Transaktionen und Smart-Contract-ähnliche Anwendungen auf Bitcoin effizienter und privater gestaltbar.

Obwohl Bitcoin nicht auf umfangreiche Smart Contracts wie einige andere Plattformen ausgelegt ist, erlauben diese Verbesserungen beispielsweise mehr Privatsphäre bei Multi-Signatur-Transaktionen und sorgen für zukünftige Flexibilität.

Neben den direkten Protokolländerungen wächst das Bitcoin-Ökosystem durch Anwendungen und Infrastrukturen. Das Lightning Network wurde schon erwähnt und entwickelt sich laufend weiter (z.B. bessere Benutzerfreundlichkeit, steigende Liquidität in den Kanälen).

Darüber hinaus entstehen sogenannte Sidechains – alternative Netzwerke, die an Bitcoin angebunden sind. Ein Beispiel ist das Liquid Network, das schnellere und diskretere Transfers zwischen Börsen ermöglicht, oder RSK (Rootstock), das Smart Contracts in Verbindung mit Bitcoin erlaubt.

Diese Entwicklungen finden größtenteils außerhalb der Haupt-Blockchain statt und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin, ohne die grundlegenden Prinzipien anzutasten.

Insgesamt ist das Bitcoin-Ökosystem in stetiger Evolution: Entwickler weltweit arbeiten an Verbesserungen, wobei der Fokus meist auf Sicherheit, Dezentralität und Skalierbarkeit liegt, um Bitcoin für die Zukunft zu stärken.

Regulierungen und institutionelle Akzeptanz

Mit der wachsenden Bedeutung von Bitcoin haben auch Regierungen und traditionelle Finanzakteure begonnen, sich intensiver mit dem Phänomen auseinanderzusetzen. Weltweit entstehen Regulierungsrahmen, um den Umgang mit Kryptowährungen zu definieren.

Viele Länder haben Bitcoin rechtlich als Vermögenswert oder Ware eingestuft, der z.B. Kapitalertragssteuern unterliegt.

In der Europäischen Union wurde 2023 der Rechtsrahmen MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) verabschiedet, der erstmals EU-weit einheitliche Regeln für Krypto-Dienstleister schafft.

Solche Regulierungen zielen darauf ab, Verbraucher zu schützen, Geldwäsche zu verhindern und gleichzeitig Innovation nicht abzuwürgen.

Auch in den USA, Kanada und vielen asiatischen Staaten gibt es zunehmend klare Richtlinien: Börsen müssen sich registrieren und Anti-Geldwäsche-Vorschriften einhalten, Banken dürfen unter bestimmten Bedingungen Kryptoverwahrung anbieten und Bitcoin-ETFs oder -Fonds werden zugelassen, um Investoren einen regulierten Zugang zu bieten.

Diese institutionelle Akzeptanz zeigt sich auch daran, dass immer mehr große Unternehmen und Finanzinstitute direkt oder indirekt in Bitcoin investieren.

Bereits 2020 begann eine Reihe von namhaften Firmen, Bitcoin in ihre Bilanz aufzunehmen – zum Beispiel das US-Unternehmen MicroStrategy oder zeitweise Tesla.

Große Zahlungsdienstleister wie PayPal und Mastercard integrierten Bitcoin in ihre Angebote, sodass Millionen von Kunden Bitcoin kaufen, verkaufen oder bei Zahlungen verwenden können.

Investmentbanken und Vermögensverwalter bieten ihren Klienten inzwischen Produkte rund um Bitcoin an, etwa Zertifikate, Futures oder Investmentfonds.

In einigen Ländern wurden börsengehandelte Bitcoin-Indexfonds (ETFs) genehmigt, was zusätzlichen Traderkreisen einen einfachen Einstieg ermöglicht.

Diese Entwicklung hat Bitcoin ein Stück weit aus der Nische geholt: Vom reinen Internetphänomen hat es sich zu einem anerkannten Anlageobjekt entwickelt, das in den Vorstandsetagen und bei Regulierungsbehörden ernst genommen wird.

Allerdings gehen die Ansätze weltweit auseinander. Während Länder wie Japan und die Schweiz früh klare Gesetze schufen und Bitcoin-orientierte Innovation förderten, gibt es auch restriktive Beispiele: China etwa hat den Handel mit Bitcoin und das Mining faktisch verboten, um Kapitalflucht zu verhindern und eigene digitale Währungen zu fördern.

Insgesamt zeichnen sich aber Trends ab, dass Bitcoin zunehmend reguliert statt verboten wird, was langfristig zu mehr Rechtssicherheit und breiterer Nutzung beitragen könnte.

Langfristige Perspektiven und Bitcoin-Preisprognose bis Ende 2025

Aus langfristiger Sicht steht Bitcoin an einem interessanten Punkt: Es hat sich als feste Größe im Finanzbereich etabliert, doch seine weitere Entwicklung hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Technologisch dürfte Bitcoin weiterhin auf Stabilität setzen, während Erweiterungen wie Lightning das Anwendungsspektrum vergrößern.

Wirtschaftlich wird Bitcoin oft mit Gold verglichen und könnte sich langfristig als digitales Wertaufbewahrungsmittel behaupten, falls das Vertrauen der Nutzer bestehen bleibt. Die große Frage für viele Beobachter ist jedoch, wie sich der Preis von Bitcoin entwickeln wird.

Eine fundierte Prognose bis Ende 2025 muss aktuelle Trends und Ereignisse berücksichtigen.

Ein wichtiger Einflussfaktor ist das sogenannte Halving im Frühjahr 2024 – dabei wird die Menge neuer Bitcoins, die Miner als Belohnung erhalten, zum vierten Mal halbiert.

In der Vergangenheit ging eine solche Verknappung des Angebots oft einem starken Preisanstieg innerhalb der folgenden 12 bis 18 Monate voraus.

Setzt sich dieses Muster fort, könnte 2025 ein Jahr mit neuen Höchstständen für den Bitcoin-Preis werden.

Bereits heute bereiten sich institutionelle Investoren auf diesen Moment vor und die steigende Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot übt langfristig Aufwärtsdruck auf den Preis aus.

Expertenmeinungen variieren allerdings beträchtlich. Optimistische Analysten sehen Bitcoin Ende 2025 deutlich höher als das letzte Rekordhoch, teils werden Kursziele von 100.000 bis 250.000 US-Dollar genannt.

Sie begründen dies mit zunehmender globaler Adoption, der verbesserten Infrastruktur (z.B. einfacher Zugang über regulierte Börsen und ETFs) und dem Narrativ vom begrenzten digitalen Gut in Zeiten globaler Inflation.

Einige Vorhersagen renommierter Finanzhäuser bewegen sich beispielsweise im Bereich um 150.000 US-Dollar.

Auf der anderen Seite mahnen vorsichtigere Stimmen, dass Risiken bleiben: Strengere Regulierungen in Schlüsselmärkten, technologische Probleme oder unerwartete Konkurrenz könnten das Wachstum dämpfen.

Ebenso hat Bitcoin in der Vergangenheit nach großen Anstiegen auch schwere Rücksetzer erlebt.

Insgesamt erscheint es aus heutiger Sicht plausibel, dass Bitcoin bis Ende 2025 wertvoller sein wird als heute, sofern sich die aktuellen Trends – steigende Akzeptanz, begrenztes neues Angebot und wachsendes Vertrauen – fortsetzen.

Eine konkrete Preiszahl bleibt jedoch spekulativ. Anleger und Beobachter tun gut daran, sowohl das enorme Potenzial als auch die Volatilität und Unsicherheiten im Blick zu behalten.

Die langfristige Perspektive von Bitcoin hängt davon ab, ob es gelingt, seinen Nutzen als sicheres, globales Wertaufbewahrungsmittel und effizientes Zahlungssystem weiter unter Beweis zu stellen. Wenn ja, könnte 2025 nur ein weiterer Schritt auf dem Weg von Bitcoin in den finanziellen Mainstream sein.

Vergleich zu anderen Kryptowährungen

Vorteile von Bitcoin

- Dezentralisierung: Bitcoin ist eines der am stärksten dezentralisierten Kryptowährungsnetzwerke. Durch die große Anzahl unabhängiger Nodes und Miner weltweit ist es sehr schwer, Bitcoin zu kontrollieren oder anzugreifen. Viele neuere Kryptowährungen haben dagegen oft einen zentraleren Einfluss (etwa durch Gründer oder Unternehmen), während Bitcoin keiner einzelnen Organisation gehört.

- Sicherheit: Die Bitcoin-Blockchain gilt als äußerst sicher. Sie besteht seit über 14 Jahren ohne erfolgreiche Manipulation des Kernnetzwerks. Die enorme Rechenleistung (Hashrate), die hinter Bitcoin steht, macht Angriffe wie einen 51 %-Angriff unpraktikabel teuer. Auch die erprobte Kryptographie (SHA-256 Hashing, digitale Signaturen) hat sich als robust erwiesen. Im Vergleich zu kleineren Kryptowährungen, die weniger Miner und Rechenleistung haben, bietet Bitcoin ein Höchstmaß an Netzwerk-Sicherheit.

- Vertrauen und Reputation: Bitcoin hat sich über die Jahre einen Vertrauensvorsprung erarbeitet. Als erste Kryptowährung ist es am bekanntesten und genießt bei vielen Nutzern und Investoren Vertrauen – nicht, weil man einer Instanz vertraut, sondern weil Bitcoin vertrauenslos funktioniert und seine Zuverlässigkeit millionenfach unter Beweis gestellt hat. Es gibt keine zentrale Instanz, die versagen könnte. Diese Reputation als „Original“ führt dazu, dass Bitcoin oft als Referenz im Kryptomarkt dient und neue Projekte sich an Bitcoin messen lassen müssen.

- „Digitales Gold“ (Wertaufbewahrung): Bitcoin hat eine feste Geldmengenobergrenze von 21 Millionen Coins, was es knapp und potenziell wertbeständig macht. Ähnlich wie Gold kann es nicht beliebig vermehrt werden. Viele sehen darin einen Schutz vor Inflation und schätzen Bitcoin als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, die teils eine flexible Geldmenge oder höhere Inflationsraten haben, punktet Bitcoin mit Vorhersehbarkeit und Strenge beim Angebot. Diese Knappheit in Kombination mit der weltweiten Nachfrage verleiht Bitcoin den Charakter eines digitalen Wertspeichers.

Nachteile von Bitcoin

- Langsame Transaktionen: Bitcoins Durchsatz und Bestätigungszeit sind begrenzt. Eine Transaktion braucht etwa 10 Minuten oder länger für eine Bestätigung und das Netzwerk schafft nur wenige Transaktionen pro Sekunde. Andere Kryptowährungen wie z.B. Litecoin oder Solana wurden mit dem Ziel entwickelt, schnellere Transaktionszeiten zu bieten (teils Sekundenbereich pro Block). Für Anwendungsfälle, die sofortige oder sehr viele Transaktionen erfordern, ist Bitcoin ohne Zusatzlösungen weniger geeignet.

- Hohe Transaktionsgebühren: In Spitzenzeiten können die Gebühren auf dem Bitcoin-Netzwerk hoch ausfallen, da der Platz pro Block begrenzt ist. Bei starkem Andrang zahlt man mitunter zweistellige Dollarbeträge, um eine Transaktion zügig bestätigt zu bekommen. Viele neuere Blockchains bieten deutlich günstigere Transaktionen, da sie entweder mehr Kapazität haben oder einen anderen Mechanismus (z.B. Proof-of-Stake) nutzen. Zwar schwanken die Bitcoin-Gebühren auch und können in ruhigen Phasen sehr niedrig sein, doch die Unberechenbarkeit und potenziell hohen Kosten gelten als Nachteil – insbesondere gegenüber Kryptowährungen, die für Mikrotransaktionen konzipiert sind.

- Umweltproblematik: Der energiehungrige Proof-of-Work-Algorithmus, der Bitcoin seine Sicherheit verleiht, bringt den bereits erwähnten hohen Stromverbrauch mit sich. Andere Projekte setzen auf energieeffizientere Verfahren (zum Beispiel Ethereum seit 2022 mit Proof-of-Stake, das den Energieverbrauch um über 99 % senkte). Bitcoin steht daher im Vergleich in der Kritik, was die Nachhaltigkeit angeht. Solange Bitcoin beim energieintensiven Mining bleibt, hat es gegenüber „grüneren“ Kryptowährungen einen Image-Nachteil bei umweltbewussten Investoren.

- Eingeschränkte Funktionalität: Im Gegensatz zu Plattformen wie Ethereum, die Smart Contracts und komplexe dezentrale Anwendungen (dApps) ermöglichen, ist Bitcoin in seinem Funktionsumfang begrenzt. Die Skriptsprache von Bitcoin ist absichtlich einfach gehalten, was die Angriffsfläche reduziert, aber auch bedeutet, dass manche Innovationen (etwa programmierbare Finanzverträge oder NFTs) direkt auf der Bitcoin-Blockchain schwer umzusetzen sind. Andere Kryptos bieten hier mehr Flexibilität. Zwar gibt es Sidechains und Protokolle, die Bitcoin erweitern, doch im direkten Vergleich wirkt Bitcoin technologisch weniger vielseitig.

Sicherheit und Anonymität

Ist Bitcoin anonym?

Bitcoin wird oft als anonymes Zahlungsmittel bezeichnet, doch in Wahrheit ist es eher pseudonym.

Jeder kann eine Bitcoin-Adresse erstellen, ohne persönliche Daten anzugeben – die Adresse selbst besteht nur aus einer langen Zeichenkette.

Dadurch erscheinen Transaktionen auf der Blockchain lediglich als Überweisungen zwischen Adressen, was zunächst anonym wirkt. Allerdings sind alle Transaktionen öffentlich auf der Blockchain einsehbar.

Wenn also die Identität hinter einer Adresse bekannt wird (z.B. weil man Bitcoin über eine Börse gekauft hat, die KYC-Daten erfordert, oder man seine Adresse öffentlich angibt), lassen sich sämtliche Transaktionen dieser Adresse zurückverfolgen.

Spezialisierte Analysefirmen und Strafverfolgungsbehörden nutzen diese Transparenz, um Geldflüsse nachzuverfolgen.

So konnte in der Vergangenheit gestohlenes Bitcoin-Geld oder Lösegeld aus Ransomware-Angriffen bis zu den Verantwortlichen zurückverfolgt werden.

Im Klartext: Bitcoin bietet Privatsphäre, solange die Nutzer darauf achten, ihre Adressen nicht mit ihrer realen Identität zu verknüpfen.

Erfahrene Anwender können ihre Spuren verwischen, indem sie für jede Transaktion neue Adressen verwenden, Anonymisierungsdienste (Mixer) nutzen oder über das Tor-Netzwerk agieren.

Dennoch ist Bitcoin nicht so anonym wie Bargeld oder spezielle Privacy-Coins (wie Monero oder Zcash), die entwickelt wurden, um Transaktionen standardmäßig zu verschleiern.

Für die meisten normalen Anwender bedeutet dies, dass Bitcoin-Transaktionen zwar nicht sofort mit ihrem Namen versehen sind, aber auch keineswegs unsichtbar stattfinden.

Man spricht daher von Pseudonymität: Die Identität steckt im Schlüssel, den nur der Besitzer kennt – doch die Geldflüsse selbst sind transparent.

Sicherheitsmechanismen und potenzielle Risiken

Bitcoin’s Sicherheit beruht auf mehreren Schichten: Kryptographische Verfahren stellen sicher, dass nur derjenige eine Transaktion autorisieren kann, der den passenden privaten Schlüssel besitzt (digitale Signaturen).

Das dezentrale Netzwerk und das Proof-of-Work-Mining sorgen dafür, dass Manipulationen extrem unwahrscheinlich sind – um z.B. einen falschen Kontostand in die Blockchain zu schmuggeln, müsste ein Angreifer mehr Rechenleistung aufbringen als der gesamte Rest des Miner-Netzwerks zusammen.

Die verteilten Nodes überprüfen unabhängig alle eingehenden Blöcke und Transaktionen nach den gemeinsamen Regeln.

Dadurch würde ein betrügerischer Block sofort von der Mehrheit verworfen. Bis heute gab es keinen erfolgreichen Angriff auf die Bitcoin-Blockchain selbst, der diese Mechanismen aushebelte.

Trotz dieser starken Sicherheitsarchitektur gibt es einige potenzielle Risiken zu beachten:

- 51 %-Attacke: Theoretisch könnte ein Akteur, der über > 50 % der gesamten Mining-Hashrate verfügt, temporär die Blockchain dominieren. Er könnte dann Transaktionen zensieren oder doppelt ausgeben (Double Spending). In der Praxis gilt dies bei Bitcoin als extrem unwahrscheinlich, da die nötige Rechenleistung und Energiekosten immense Investitionen erfordern und das Netzwerk global verteilt ist. Kleinere Kryptowährungen waren in der Vergangenheit anfälliger für solche Angriffe.

- Softwarefehler: Wie bei jeder Software besteht die Möglichkeit unbekannter Bugs im Bitcoin-Protokoll. Sehr selten wurden Sicherheitslücken entdeckt – etwa 2010 gab es einen Fehler, der das Erschaffen von Milliarden Bitcoins erlaubte, welcher jedoch umgehend behoben wurde. Die offene Quellsoftware wird von vielen Entwicklern geprüft, was das Risiko gravierender Bugs minimiert, aber ein Restrisiko bleibt.

- Verlust oder Diebstahl von Keys: Die Sicherheit von Bitcoin greift nur, solange Nutzer ihre privaten Keys geheim halten. Wenn jemand seinen Wallet-Keys verliert (z.B. Festplatte kaputt, Passwort vergessen), sind die zugehörigen Bitcoins unwiederbringlich verloren. Ebenso sind Bitcoins, die auf gehackten Börsen oder durch Phishing gestohlen werden, ein individuelles Risiko – hier wird nicht die Blockchain gehackt, sondern Schwachstellen bei den Nutzern oder Drittanbietern ausgenutzt.

- Zentralisierungstendenzen: Obwohl Bitcoin als System dezentral ist, gibt es Beobachtungen, auf die man achten muss. Beispielsweise können sich Mining-Pools zusammenschließen, oder es konzentriert sich viel Mining-Leistung in einem Land. Sollte die Verteilung der Miner zu einseitig werden, könnte das langfristig ein Risiko für die Unabhängigkeit des Netzwerks darstellen. Ähnlich könnte theoretisch auch die Entwicklergemeinde oder wichtige Infrastrukturanbieter (z.B. große Börsen) übermäßigen Einfluss gewinnen. Bislang sorgt jedoch die globale Natur von Bitcoin dafür, dass Machtkonzentrationen immer wieder aufgebrochen werden – etwa nach Chinas Mining-Verbot 2021 verteilten sich die Miner auf andere Regionen.

- Zukünftige Bedrohungen (z.B. Quantencomputer): Langfristig denkt die Community auch über neue Bedrohungen nach. Quantencomputer könnten eines Tages die heute verwendeten Kryptographie-Standards brechen. Allerdings existieren derzeit noch keine Quantencomputer, die praktisch Bitcoins Signaturen entschlüsseln könnten und die Technologie entwickelt sich schrittweise. Die Bitcoin-Entwickler könnten als Gegenmaßnahme in Zukunft auf quantensichere Algorithmen umstellen, sollte dies notwendig werden.

Bitcoin als Geld

Bitcoin: Währung oder Wertaufbewahrungsmittel?

Eine häufige Debatte lautet: Ist Bitcoin echtes Geld oder eher ein Anlageobjekt? Um dies zu beurteilen, kann man die klassischen Funktionen von Geld heranziehen:

- Zahlungsmittel (Tauschmittel): Bitcoin kann prinzipiell als Zahlungsmittel verwendet werden – man kann damit Waren und Dienstleistungen bezahlen, sofern der Empfänger ihn akzeptiert. In der Praxis ist die Verbreitung als alltägliches Zahlungsmittel aber noch begrenzt. Nur vergleichsweise wenige Geschäfte weltweit nehmen Bitcoin direkt an, und viele Nutzer zögern, ihre Bitcoins auszugeben. Ein Grund ist die Volatilität: Der Wert von Bitcoin schwankt stark, was ihn unpraktisch macht, um Preise stabil zu kalkulieren. Wer heute für 50 € in BTC einkauft, könnte morgen feststellen, dass die ausgegebene Menge plötzlich 60 € oder nur 40 € wert ist. Dennoch gibt es Nischen, in denen Bitcoin gern genutzt wird, etwa für Online-Dienstleistungen oder in Communities, die bewusst auf staatliche Währungen verzichten möchten. Mit dem Lightning Network verbessern sich auch die Eigenschaften als Zahlungsmittel, da schnelle und gebührenfreie Kleinbetragszahlungen möglich werden.

- Wertaufbewahrungsmittel: Viele Besitzer sehen Bitcoin vorrangig als Wertspeicher (Store of Value). Ähnlich wie man Gold hält, um Wert über längere Zeit aufzubewahren, halten Menschen Bitcoin in der Hoffnung, dass es seinen Wert behält oder steigert. Tatsächlich hat Bitcoin über die letzten 10 Jahre eine beeindruckende Preissteigerung erfahren (trotz zwischenzeitlicher Einbrüche). Durch die begrenzte Menge und die steigende Nachfrage glauben Anhänger, dass Bitcoin langfristig seinen Wert behält oder sogar als digitales Pendant zu Gold immer wertvoller wird. Hier erfüllt Bitcoin diese Geldfunktion also bereits für manche – wenn auch mit dem Risiko großer Wertschwankungen.

- Recheneinheit: Dies ist die Funktion, Geld als Maßstab zur Preisangabe zu nutzen. In diesem Bereich ist Bitcoin bisher am wenigsten etabliert. Kaum jemand listet Preise primär in Bitcoin; stattdessen werden Bitcoin-Beträge meist in Bezug auf Dollar oder Euro angegeben. Selbst in Ländern, die Bitcoin offiziell eingeführt haben, denken die meisten Menschen in der lokalen Fiat-Währung, nicht in BTC. Aufgrund der Volatilität ändern sich Bitcoin-Preise für Güter ständig, was die Nutzung als stabile Recheneinheit erschwert.

Bitcoin in Ländern mit instabilen Währungen

In Ländern mit starker Inflation, instabilen Währungen oder restriktiven Finanzsystemen gewinnt Bitcoin teils eine besondere Bedeutung. Menschen in solchen Ländern suchen nach Alternativen, um ihr Erspartes vor Wertverfall zu schützen oder um am globalen Zahlungsverkehr teilnehmen zu können.

Bitcoin kann hier, trotz seiner eigenen Volatilität, attraktiver erscheinen als eine lokale Währung, die beispielsweise monatlich zweistellige Prozentzahlen an Kaufkraft verliert.

Ein prominentes Beispiel ist Venezuela, wo die Landeswährung Bolivar durch Hyperinflation praktisch unbrauchbar wurde.

Viele Venezolaner wandten sich Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zu, um ihr Geld in etwas Wertbeständigeres umzutauschen, oder um Überweisungen aus dem Ausland zu erhalten, da traditionelle Überweisungen schwierig und teuer waren.

Ähnliches gilt für Länder wie Argentinien und Türkei, in denen hohe Inflationsraten die Bevölkerung veranlasst haben, nach Dollar oder Bitcoin als Wertaufbewahrung zu suchen.

In Afghanistan und einigen afrikanischen Ländern (z.B. Nigeria oder Simbabwe) nutzen manche Einwohner Bitcoin, um Finanzrestriktionen zu umgehen. Nach dem Umsturz in Afghanistan 2021 wurden viele Banken vom internationalen System abgeschnitten, wodurch Bitcoin zu einem der wenigen verbliebenen Wege wurde, um Gelder ins Land zu schicken oder zu bewegen.

In Kuba, das jahrzehntelang unter US-Sanktionen litt, hat die Verwendung von Bitcoin ebenfalls zugenommen, da viele konventionelle Zahlungsdienste dort nicht verfügbar sind – Bitcoin erlaubt den Kubanern z.B. Online-Einkäufe oder Geldtransfers, die sonst unmöglich wären.

Natürlich ist die Nutzung von Bitcoin in solchen Ländern nicht risikofrei. Die Kursvolatilität stellt auch für Menschen in Entwicklungsländern ein Problem dar und technische Hürden wie der Zugang zum Internet oder die sichere Aufbewahrung sind ebenfalls Herausforderungen.

Dennoch zeigt sich, dass Bitcoin unter extremen wirtschaftlichen Bedingungen eine Alternative bieten kann, wo das herkömmliche Geldsystem versagt.

Für einige Menschen ist Bitcoin somit mehr als nur ein Investment – es ist ein Werkzeug für finanzielle Freiheit, sei es auch nur als Überbrückung oder Notlösung.

Akzeptanz und Regulierung durch Staaten

Staaten und Regierungen stehen Bitcoin unterschiedlich gegenüber. Manche sehen darin Chancen für Innovation und Wirtschaft, andere eher Risiken für das Finanzsystem oder die Geldpolitik.

Entsprechend reicht das Spektrum von vollständiger Akzeptanz bis zu striktem Verbot. Ein kurzer Überblick über ausgewählte Länder und ihren Umgang mit Bitcoin:

- El Salvador: Das erste Land, das Bitcoin im Jahr 2021 als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. In El Salvador kann man offiziell mit Bitcoin ebenso bezahlen wie mit dem US-Dollar. Die Regierung verteilte eine eigene Wallet-App („Chivo“) und versucht, die Nutzung zu fördern, um Investitionen anzuziehen und der bevölkerungsweiten Finanzinklusion zu dienen. Die Umsetzung stieß auf gemischte Reaktionen, aber El Salvador ist ein wichtiges Experiment für staatliche Bitcoin-Adoption.

- Zentralafrikanische Republik: Dieses zentralafrikanische Land kündigte 2022 ebenfalls an, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die praktische Umsetzung ist allerdings aufgrund infrastruktureller Schwierigkeiten (begrenzter Internetzugang etc.) unklar und die Initiative verlief bislang zögerlich. Dennoch zeigt es, dass sogar ärmere Länder mit Bitcoin experimentieren.

- Japan: Eines der ersten industrialisierten Länder, das Bitcoin reguliert hat. Bereits 2017 wurde Bitcoin in Japan als legales Zahlungsmittel für Zahlungen anerkannt (wenn auch nicht als offizielle Währung). Börsen benötigen Lizenzen, und es gelten Verbraucherschutzregeln. Viele japanische Unternehmen kooperieren im Krypto-Sektor, und Bitcoin wird relativ breit akzeptiert.

- Vereinigte Staaten: In den USA ist Bitcoin legal und wird als Eigentum bzw. Ware (Commodity) behandelt. Es gibt keine bundesweite Anerkennung als Währung, doch der Handel und Besitz sind erlaubt und verbreitet. Die Regulierungsbehörden (SEC, CFTC) überwachen Kryptobörsen und -produkte, um Betrug vorzubeugen. Mehrere Bundesstaaten haben eigene krypto-freundliche Gesetze.

- Europäische Union: Die EU hat mit MiCA einen gemeinsamen Rahmen geschaffen, der ab 2024/25 gilt. Bis dahin hatten Länder wie Deutschland Bitcoin als privates Geld oder Rechnungseinheit eingestuft und z.B. Gewinne nach einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei gestellt. In der EU ist Bitcoin weder verboten noch offizielles Zahlungsmittel, aber es wird reguliert, um Stabilität und Verbraucherschutz zu gewährleisten. Einzelne EU-Länder wie Deutschland und Schweiz (nicht EU, aber Europa) gelten als krypto-freundlich, erlauben z.B. Krypto-Dienstleistungen durch Banken und experimentieren mit Blockchain im öffentlichen Sektor.

- China: China verfolgt einen sehr restriktiven Kurs. 2021 wurden Bitcoin-Börsen und sogar das Mining in China effektiv verboten. Zuvor war China jahrelang eine Hochburg des Minings (über 50 % der Hashrate stammten aus China). Die Regierung begründet das Verbot mit der Finanzstabilität und dem Klimaschutz, möchte aber auch die Kontrolle über das Geld behalten und fördert stattdessen eine eigene digitale Zentralbankwährung (E-Yuan). Der Besitz von Bitcoin durch Privatpersonen ist in China nicht ausdrücklich illegal, aber jeglicher offizielle Handel ist unterbunden.

- Indien: Lange herrschte Unsicherheit, ob Indien Kryptowährungen verbieten würde. Stand 2023 hat Indien Bitcoin nicht verboten, aber sehr hoch besteuert und reguliert. Es gilt eine 30 % Steuer auf Krypto-Gewinne und strenge Meldepflichten, was den Handel stark bremst. Die indische Regierung steht Kryptowährungen skeptisch gegenüber, arbeitet aber ebenfalls an einer digitalen Rupie.

- Russland: Bitcoin kann in Russland besessen und gehandelt werden, jedoch ist die Verwendung als Zahlungsmittel seit 2020 gesetzlich untersagt (man darf Preise nicht in Bitcoin ausweisen). Unter dem Druck von Sanktionen denkt Russland nun über begrenzte Einsätze von Bitcoin oder Krypto im Außenhandel nach. Das Mining ist in manchen Regionen geduldet. Die Zentralbank warnt vor Kryptowährungen, während andere Regierungsstellen deren Nutzen sehen – die Politik ist im Fluss.

Diese Beispiele zeigen die Bandbreite: Vom vollständigen Annehmen (El Salvador) über reguliertes Tolerieren (USA, EU, Japan) bis hin zum Unterdrücken (China). Viele Länder beobachten die Entwicklung und passen ihre Strategien an.

Für Bitcoin als globales Phänomen bedeutet dies, dass der rechtliche Status je nach Standort sehr unterschiedlich sein kann. Dennoch setzt sich immer mehr die Haltung durch, Bitcoin zu regulieren und in bestehende Finanzrahmen einzubetten, anstatt es komplett zu verbieten.

Anwendungsmöglichkeiten

Zahlungen und internationaler Geldtransfer

Eine der grundlegendsten Anwendungsmöglichkeiten von Bitcoin ist der Einsatz als Zahlungsmittel. Theoretisch kann jeder, der eine Bitcoin-Adresse besitzt, weltweit Zahlungen empfangen oder senden – rund um die Uhr, ohne Bank und innerhalb von meist weniger als einer Stunde.

In der Praxis nutzen bereits viele Menschen Bitcoin, um grenzüberschreitende Überweisungen zu tätigen.

Beispielsweise können Arbeitsmigranten damit Geld an ihre Familien in anderen Ländern schicken, ohne die oft hohen Gebühren und langen Wartezeiten traditioneller Überweisungsdienste tragen zu müssen.

Dies ist besonders in Regionen attraktiv, wo internationale Transfers teuer oder bürokratisch sind.

Auch für Online-Zahlungen wird Bitcoin eingesetzt. Einige Händler und Dienstleister akzeptieren Bitcoin als Bezahlmethode, insbesondere im Internet.

Es gibt Zahlungsdienstleister, die Händlern ermöglichen, Bitcoin-Zahlungen entgegenzunehmen und bei Bedarf sofort in lokale Währung umzutauschen, um das Kursrisiko zu minimieren.

Damit kann ein Kunde z.B. mit Bitcoin bezahlen, während der Verkäufer letztlich Euro oder Dollar erhält. Bitcoin ermöglicht zudem Mikrotransaktionen und neue Geschäftsmodelle: Mit dem Lightning Network kann man winzige Beträge nahezu gebührenfrei übertragen, was zum Beispiel beim Bezahlen pro Artikel oder für kleine Spenden und Trinkgelder im Internet interessant ist.

Projekte und Kreative können so Unterstützungen aus aller Welt empfangen, auch wenn es nur Centbeträge sind – etwas, das herkömmliche Zahlungssysteme kaum effizient abwickeln können.

Neben dem E-Commerce gibt es Fälle, in denen Bitcoin als Zahlungsmittel alternativlos ist: Etwa bei Spenden an Organisationen oder Personen, die vom traditionellen Bankensystem ausgeschlossen sind (ein bekanntes Beispiel war die Finanzierung von WikiLeaks nach 2010, als herkömmliche Zahlungsanbieter blockierten).

In autoritären Regimen oder bei Sanktionen kann Bitcoin ebenfalls als Ausweg dienen, um trotz Restriktionen Wert zu transferieren.

Natürlich tragen Bitcoin-Zahlungen immer das Wechselkursrisiko, sofern man am Ende lokale Währung benötigt. Dennoch zeigt sich, dass Bitcoin im Zahlungsverkehr dort punktet, wo klassische Systeme teuer, langsam oder zensiert sind.

Wertaufbewahrung: Kann Bitcoin Gold ersetzen?

Die Eigenschaft von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel führt zur oft gestellten Frage, ob Bitcoin langfristig Gold ersetzen kann.

Beide haben Gemeinsamkeiten: Sie sind knapp, fungieren als alternative Anlage abseits von staatlichen Währungen und werden von Befürwortern als Absicherung gegen Geldentwertung gesehen.

Allerdings gibt es auch deutliche Unterschiede. Die folgende Tabelle vergleicht einige Eigenschaften von Bitcoin, Gold und Fiatgeld (staatlichem Währungsgeld):

| Eigenschaft | Bitcoin (Kryptowährung) | Gold (Edelmetall) | Fiatgeld (staatliche Währung) |

|---|---|---|---|

| Physische Form | rein digital, immateriell | physisch (Metall) | physisch (Banknoten, Münzen) und digital (Bankguthaben) |

| Angebot (Geldmenge) | auf 21 Mio. Einheiten begrenzt | begrenztes Vorkommen, jährlicher Abbau ca. 1-2% des Bestands | theoretisch unbegrenzt, wird von Zentralbanken gemäß Geldpolitik angepasst |

| Teilbarkeit | bis zu 0,00000001 BTC (sehr hoch) | begrenzt teilbar (muss geschmolzen/geteilt werden) | hoch (Cent-Beträge, elektronisch sogar Bruchteile von Cents) |

| Transportierbarkeit | sehr einfach digital transferierbar (global in Minuten) | schwer, Transport kostet Zeit und erfordert Sicherungsmaßnahmen | einfach (digital per Überweisung global in Sekunden bis Tagen; Bargeld lokal schnell) |

| Fälschungssicherheit | extrem hoch (kryptographisch gesichert, keine Doppel-Ausgaben) | hoch, aber Echtheit muss geprüft werden (z.B. Geräte gegen Wolfram-Fälschungen) | Banknoten mit Sicherheitsmerkmalen, aber fälschbar; digitales Geld nur als Buchung in Banksystemen |

| Dezentralität/Kontrolle | dezentral – keine zentrale Instanz, Netzwerk entscheidet gemeinsam | natürlich dezentral – kein Emittent, aber Lagerung oft zentralisiert (Tresore/Banken) | zentralisiert – ausgegeben und kontrolliert durch Zentralbanken und Behörden |

| Historie/Vertrauen | seit 2009 in Nutzung, noch jung und volatil; Vertrauen wächst bei Tech-affiner Bevölkerung | seit Jahrtausenden als Wert anerkannt; breites Vertrauen über Kulturen hinweg | historisch seit Jahrhunderten genutzt; Vertrauen abh. von Stabilität der ausgebenden Regierung (Inflationsrisiko) |

| Volatilität des Werts | sehr hoch (Preisschwankungen in kurzem Zeitraum können >10% betragen) | relativ gering (Wert ändert sich langsam; langfristig stabile Tendenz) | gering im Alltag (Preisstabilität angestrebt; jedoch schleichende Inflation möglich) |

Bitcoin bietet gegenüber Gold klare Vorteile in Punkto Übertragbarkeit, Teilbarkeit und nachprüfbarer Knappheit. Man kann in Sekunden Millionenwerte an Bitcoin über Kontinente bewegen, während Gold in solchen Dimensionen unhandlich ist.

Auch als digitales Gut fügt Bitcoin sich in die vernetzte Welt ein – man kann es in elektronische Systeme integrieren, programmatisch bewegen und als digitales Asset in Sekundenschnelle handeln.

Gold dagegen glänzt durch seine physische Beständigkeit: Es benötigt keine Technik, um zu existieren, und behält immer einen inneren Wert (z.B. in der Industrie oder Schmuckherstellung).

Zudem hat Gold eine historisch gewachsene Stabilität; sein Preis schwankt weit weniger stark als der von Bitcoin, was konservative Anleger schätzen.

Ob Bitcoin Gold jemals vollständig ersetzen kann, ist ungewiss. Wahrscheinlich ist eher, dass Bitcoin eine ergänzende Rolle einnimmt.

Viele Investmentportfolios enthalten inzwischen sowohl Gold als auch Bitcoin, um sich gegen verschiedene Risiken abzusichern.

Gold bewährt sich seit Jahrtausenden, während Bitcoin als „digitales Gold“ noch relativ neu ist und sich seinen Platz langfristig sichern muss.

Sollte Bitcoin jedoch weiterhin an Akzeptanz gewinnen und seine Volatilität abnehmen, könnte es künftig einen ähnlich festen Status als Wertaufbewahrungsmittel erreichen wie Gold.

Für jüngere Generationen und in digitalen Sphären hat Bitcoin dieses Renommee teilweise schon – sie vertrauen eher auf einen knapp programmierten Code als auf ein glänzendes Metall.

In jedem Fall hat Bitcoin die Diskussion um „Was ist gutes Geld?“ neu belebt und stellt eine moderne Alternative zu traditionellen Werterhaltungsformen dar.

Regulierung und Netzwerksicherheit

Regulierung weltweit

Da Bitcoin ein globales Phänomen ist, versuchen Aufsichtsbehörden rund um den Globus, angemessene Regeln dafür zu finden.

Wichtig zu verstehen ist, dass keine Regierung direkt die Bitcoin-Blockchain kontrollieren oder abschalten kann – sie kann nur Einfluss auf die Nutzung innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs nehmen.

Viele Länder setzen inzwischen auf Regulierung statt Verbot: Kryptobörsen werden lizenziert und überwacht, um Geldwäsche zu verhindern; Trader müssen Gewinne versteuern; und es gibt Richtlinien für Unternehmen, die mit Bitcoin umgehen.

Diese Regulierung soll ein sicheres Umfeld schaffen, ohne Innovation komplett zu blockieren.

Gleichzeitig bedeutet sie aber auch, dass Bitcoin-Nutzer in den meisten Ländern nicht völlig anonym und unreguliert agieren können – wer z.B. größere Beträge in Fiatgeld tauscht, muss sich ausweisen und Transaktionen melden.

International arbeiten Organisationen wie die Financial Action Task Force (FATF) daran, Standards für den Umgang mit Kryptowerten zu setzen (z.B. die „Travel Rule“, die den Austausch von Informationen zwischen Börsen bei Transfers vorsieht).

Durch solche Maßnahmen soll verhindert werden, dass Bitcoin für illegale Zwecke missbraucht wird.

Zugleich erkennen immer mehr Regierungen an, dass ein komplettes Verbot kaum durchsetzbar ist, da Bitcoin-Netzwerkteilnehmer zur Not ins Ausland oder in den Untergrund ausweichen können.

Die weltweite Tendenz geht daher in Richtung einer kontrollierten Integration: Bitcoin wird ähnlich wie andere Finanzassets behandelt, mit Gesetzen zu Handel, Verwahrung und Besteuerung.

Für die Zukunft bedeutet dies, dass Bitcoin zunehmend in den rechtlichen Mainstream rückt – was einerseits den Traderschutz erhöht und breite Nutzung erleichtern kann, andererseits aber auch die ursprünglich völlig grenzenlose, unregulierte Natur etwas einschränkt.

Schutz des Netzwerks vor Angriffen

Die Netzwerksicherheit von Bitcoin ist eines seiner herausragenden Merkmale. Dank der dezentralen Struktur gibt es keinen einzelnen Angriffspunkt, der das gesamte System lahmlegen könnte.

Das Bitcoin-Netzwerk hat seit 2009 praktisch ohne Unterbrechung funktioniert – Ausfälle oder erfolgreiche Hacks der Blockchain selbst sind ausgeblieben. Dies ist vor allem der robusten Kryptographie und dem Konsensmechanismus zu verdanken (digitale Signaturen und Proof-of-Work).

Ein Hacker kann nicht einfach in das „Bitcoin-System“ eindringen wie in einen zentralen Server, denn die Daten liegen verteilt auf tausenden Rechnern.

Um eine Transaktion zu fälschen oder Bitcoins unberechtigt auszugeben, müsste man die Mehrheit dieser Nodes und der Mining-Leistung überlisten, was faktisch unmöglich ist, solange das Netzwerk groß und global bleibt.

Zudem besitzt Bitcoin eingebaute Anpassungsmechanismen, die es resistent gegen Störungen machen. Ein Beispiel ist die Schwierigkeit beim Mining: Alle 2016 Blöcke (circa alle zwei Wochen) passt das System automatisch die Schwierigkeit der Rechenaufgabe an, sodass Blöcke weiterhin im Schnitt alle 10 Minuten gefunden werden – egal ob viele oder wenige Miner teilnehmen.

Wenn also plötzlich eine große Anzahl Miner ausfällt (wie beim Mining-Verbot in China 2021 geschehen), wird das Mining für die verbliebenen Miner leichter und das Netzwerk stabilisiert sich.

Ebenso könnten sich Nutzer im Notfall über Software-Upgrades verständigen, um auf neue Bedrohungen zu reagieren.

Die offene Entwicklergemeinschaft hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie schnell auf Sicherheitsvorfälle reagieren kann – beispielsweise wurde ein seltener Bug, der 2018 entdeckt wurde und potenziell gefährlich gewesen wäre, innerhalb weniger Stunden gepatcht, noch bevor er ausgenutzt wurde.

Potenzielle Angriffsvektoren und Reaktionen

Trotz aller Schutzmechanismen werden in Theorie und Praxis einige Angriffsszenarien diskutiert:

- Netzwerkübernahme (51 %-Angriff): Wie zuvor erwähnt, könnte ein Angreifer mit überwältigender Rechenmacht vorübergehend die Kontrolle über neue Blöcke erlangen. Die Community beobachtet die Verteilung der Hashrate aufmerksam, um solche Konzentrationen zu verhindern. Sollte es dennoch zu einem solchen Versuch kommen, könnten Nutzer und Entwickler notfalls Gegenmaßnahmen ergreifen (z.B. Änderung des Mining-Algorithmus durch ein Update, was den Aufwand des Angreifers obsolet machen würde).

- Dienstverweigerung (DDoS) und Spam: Angreifer könnten versuchen, das Netzwerk mit einer Flut von Daten oder Transaktionen zu überschwemmen, um Nodes lahmzulegen oder die Gebühren in die Höhe zu treiben. Bitcoin hat jedoch Mechanismen, um Spam einzudämmen (etwa Gebührenmarkt und begrenzte Blockgröße, die eine ökonomische Kostenhürde für Spam bilden). Nodes können verdächtigen Traffic filtern und sich auf legitime Blöcke konzentrieren. In der Vergangenheit gab es solche Spam-Angriffe, die das Netzwerk verlangsamten, aber nicht zum Stillstand brachten.

- Schwachstellen in der Software: Sollte ein unbekannter Fehler in der Bitcoin-Software entdeckt oder ausgenutzt werden, könnte das zu unerwartetem Verhalten führen (z.B. falsche Geldschöpfung oder Forks). Die dezentrale Natur bedeutet allerdings, dass nicht jeder Node gleichzeitig denselben Fehler haben muss – Updates werden freiwillig eingespielt. Kritische Bugs werden in der Regel durch die Entwickler schnell behoben und die Mehrheit der Nutzer aktualisiert auf die fehlerbereinigte Version, bevor Schaden entsteht. Dieses Vorgehen hat bisher verhindert, dass entdeckte Schwachstellen zu größeren Angriffen führten.

- Angriffe auf Ökosystem und Nutzer: Häufiger als Angriffe auf die Blockchain selbst sind Versuche, Börsen, Wallets oder Nutzer ins Visier zu nehmen. Hackerattacken auf Kryptobörsen (um dort Bitcoin zu stehlen) oder Betrugsmaschen (Phishing, Ponzi-Schemen) sind leider verbreitet. Diese betreffen zwar nicht die Unversehrtheit der Blockchain, können aber das Vertrauen schädigen. Daher entwickeln sich auch in diesem Bereich die Sicherheitsstandards weiter – z.B. bessere Absicherung von Börsen, Multi-Signature-Wallets, Versicherung von Krypto-Assets und Aufklärung der Nutzer.

Die Reaktion des Bitcoin-Netzwerks auf Herausforderungen war bislang bemerkenswert robust. Durch die verteilte Governance und die Anreize für alle Teilnehmer, das System stabil zu halten, konnten Angriffe abgewehrt oder ihre Auswirkungen gemindert werden.

Wichtig ist, dass absolute Unangreifbarkeit in keinem System existiert – doch Bitcoin kommt durch sein Design sehr nahe heran.

Selbst wenn ein Angreifer temporär Erfolg hätte, könnte die dezentrale Gemeinschaft schnell gegensteuern, sei es durch wirtschaftliche Abwehr (z.B. Nichtakzeptieren manipulierter Blöcke) oder technische Anpassungen.

Dieser dynamische kollektive Abwehrmechanismus, kombiniert mit der präventiven Stärke der Blockchain, sorgt dafür, dass Bitcoin als Netzwerk bislang jedem Angriff standgehalten hat.

Nutzer vertrauen darauf, dass auch künftig die Kombination aus Technik und Community Bitcoin sicher und funktionsfähig hält.