IOTA ist eine Open-Source-Kryptowährung und ein verteiltes Ledger (Distributed Ledger), das speziell für Anwendungen im Internet der Dinge (IoT) konzipiert wurde.

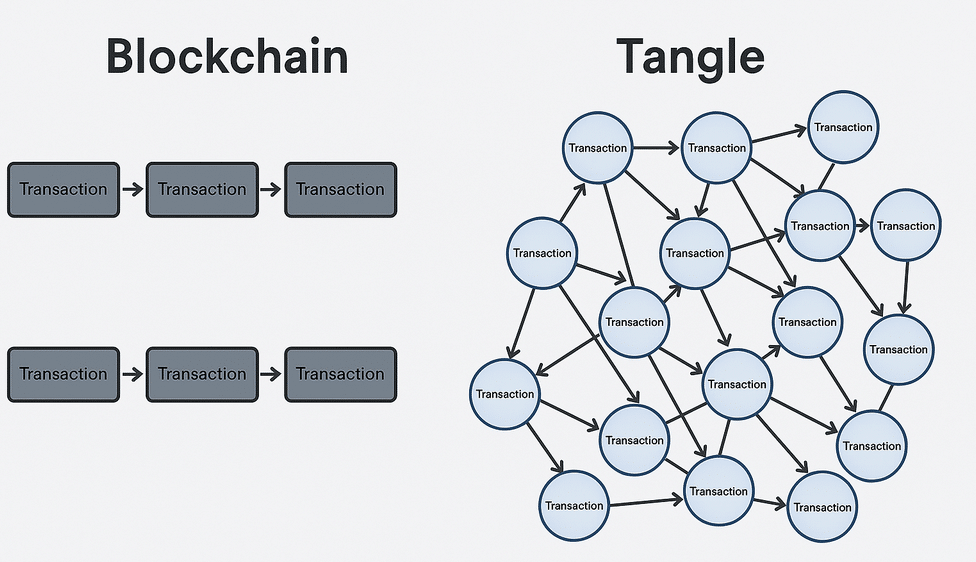

Anders als viele andere Kryptowährungen basiert IOTA nicht auf einer Blockchain, sondern auf einer neuartigen Datenstruktur namens Tangle, die auf einem gerichteten azyklischen Graphen (DAG) beruht.

Wichtige Links

Für alle, die wenig Zeit haben, erklären wir IOTA in diesem Video:

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Merkmale in einer Tabelle zusammen:

| Merkmal | Details |

|---|---|

| Bezeichnung | IOTA – Kryptowährung & Distributed Ledger für das Internet der Dinge (IoT) |

| Gründungsjahr | 2015 |

| Gründer | David Sønstebø, Dominik Schiener, Sergey Ivancheglo, Serguei Popov |

| Technologie | Tangle (DAG – gerichteter azyklischer Graph) |

| Netzwerkdesign | Kein Mining, jede Transaktion bestätigt zwei andere |

| Transaktionsgebühren | Keine (feeless, ideal für Mikrotransaktionen) |

| Skalierbarkeit | Theoretisch unbegrenzt – mehr Nutzer = höherer Durchsatz |

| Transaktionsgeschwindigkeit | ~ 1.000 TPS, steigend mit Netzwerkauslastung |

| Währungseinheit | MIOTA (1 MIOTA = 1 Million IOTA) |

| Dezentralisierung | Übergang zu voller Dezentralisierung mit Coordicide (IOTA 2.0) |

| Wichtigste Entwicklung | Chrysalis (IOTA 1.5) & Coordicide (IOTA 2.0) |

| Umweltfreundlichkeit | Sehr energieeffizient (~0,00011 kWh pro Transaktion) |

| Partnerschaften | Jaguar Land Rover, Bosch, VW, Fujitsu, Dell, EU-Projekte |

| Verwendungszweck | IoT-Zahlungen, Datenübertragung, Supply Chain, Smart Cities |

| Besonderheiten | Feeless, skalierbar, für IoT optimiert, geringe Hardwareanforderungen |

Durch dieses Design soll IOTA hoch skalierbar sein und insbesondere gebührenfreie Mikrotransaktionen zwischen Geräten ermöglichen. Die native Währung des Netzwerks heißt MIOTA (Mega-IOTA), wobei 1 MIOTA = 1 Million IOTA entspricht. Oft wird der Token selbst einfach als “IOTA” bezeichnet.

Entstehungsgeschichte: IOTA wurde im Jahr 2015 von einem Gründerteam bestehend aus David Sønstebø, Dominik Schiener, Sergey Ivancheglo und Serguei (Sergey) Popov ins Leben gerufen.

Die Idee war, einen neuen Standard für den Datenaustausch und Zahlungsverkehr im Internet der Dinge zu schaffen, da herkömmliche Blockchains in Bereichen wie Mikrotransaktionen und Skalierbarkeit an Grenzen stoßen.

Die anfängliche Entwicklung finanzierte das Team durch einen öffentlichen Crowdsale Ende 2015, bei dem etwa 1.300 BTC (damals rund 500.000 USD) eingesammelt wurden.

Im Gegenzug erhielten die Unterstützer sämtliche IOTA-Token gemäß ihres Beitrags. Das Netzwerk ging schließlich im Juli 2016 live.

In den folgenden Jahren professionalisierte sich das Projekt weiter: 2017 spendeten frühe IOTA-Investoren 5 % des Token-Bestands zur Finanzierung einer gemeinnützigen Organisation, der IOTA Foundation.

Diese wurde 2018 in Berlin als Stiftung offiziell registriert und steuert seitdem die Weiterentwicklung, Standardisierung und Zusammenarbeit des IOTA-Ökosystems.

Die IOTA Foundation engagiert sich auch in branchenübergreifenden Initiativen – sie ist z.B. Gründungsmitglied der Trusted IoT Alliance sowie Mitglied der International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA).

All dies zeigt, dass IOTA von Beginn an darauf ausgerichtet war, eng mit Industrie und Institutionen zusammenzuarbeiten, um seine Technologie zu etablieren.

Welche Technologie verwendet IOTA?

IOTA’s Technologiegrundlage ist der bereits erwähnte Tangle, ein gerichteter azyklischer Graph (DAG).

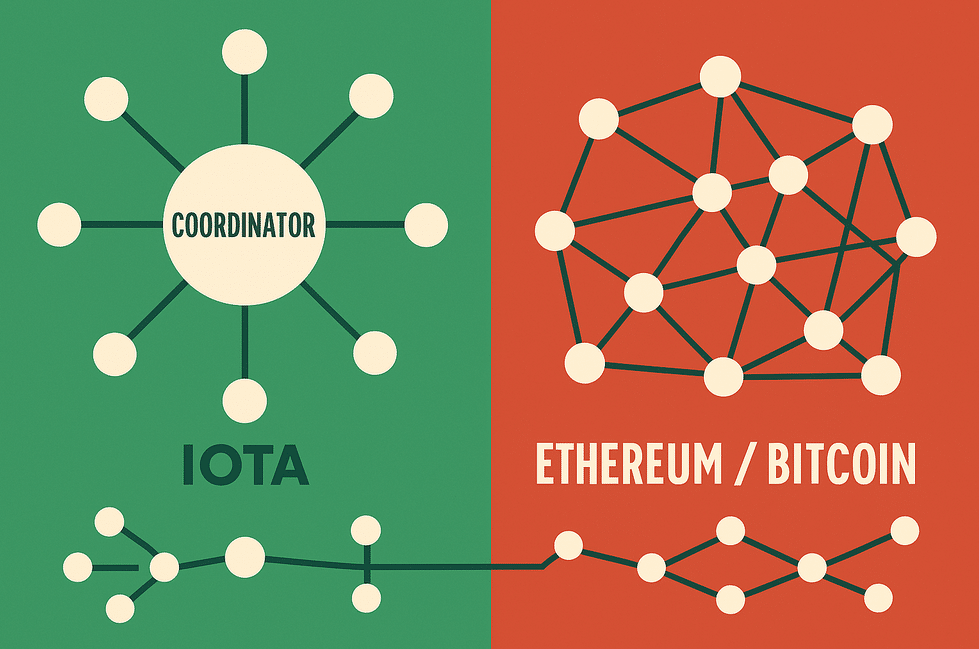

Im Gegensatz zu einer Blockchain, in der Transaktionen in Blöcken aneinandergereiht und von Minern validiert werden, besteht der Tangle aus vielen einzelnen Transaktionen, die sich wie ein Netz (Graph) miteinander verbinden.

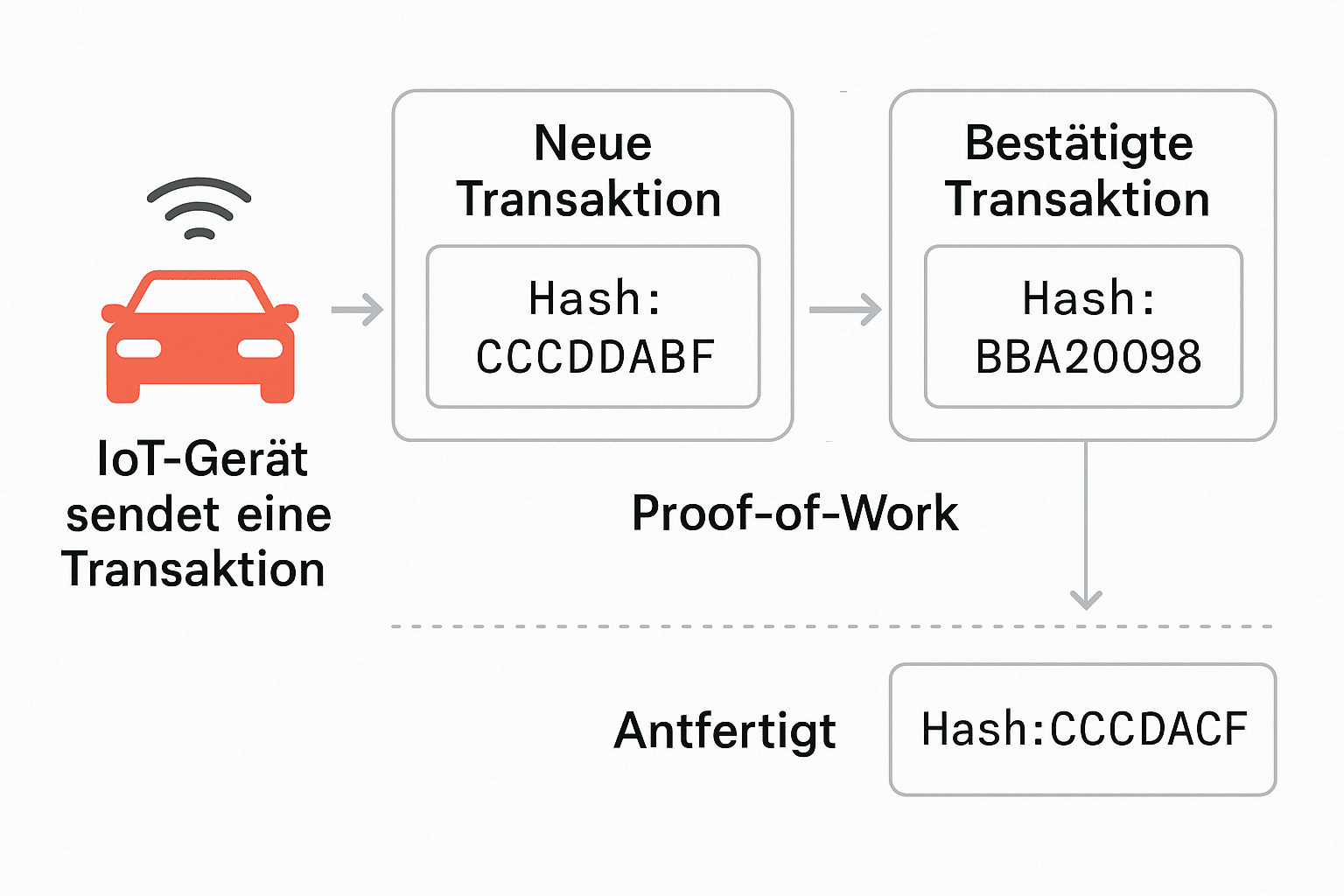

Jeder Teilnehmer, der eine neue Transaktion senden will, muss dabei zwei bereits vorhandene Transaktionen bestätigen.

Diese doppelte Bestätigung ist in die Transaktionslogik eingebaut: bevor man seine eigene Überweisung im Netzwerk platzieren kann, leistet man also selbst einen Beitrag zur Validierung anderer Überweisungen.

Dadurch erreicht IOTA mehrere Dinge auf einmal: Erstens entfällt das Mining – es gibt keine speziellen Miner mehr, die Blöcke produzieren, sondern jeder Nutzer wird zum Mitvalidator.

Zweitens können Transaktionen auf diese Weise parallel verarbeitet werden, anstatt strikt nacheinander in Blöcken – das erhöht die potenzielle Durchsatzrate erheblich.

Und drittens werden durch den Verzicht auf Miner und Blockbelohnungen auch Transaktionsgebühren überflüssig: Wenn jeder Nutzer beim Senden gleichzeitig hilft, das Netzwerk zu sichern, muss niemand extra bezahlt werden.

Praktisch bedeutet das: IOTA-Transaktionen sind gebührenfrei, was insbesondere Mikrotransaktionen ermöglicht, bei denen Gebühren in der Größenordnung von Cents oder Eurocent-Bruchteilen untragbar wären.

In der Praxis sieht die Funktionsweise des Tangle vereinfacht so aus: Jede neue Transaktion referenziert zwei vorherige Transaktionen (durch deren Hash-Werte) und bestätigt damit, dass diese gültig sind.

Diese Struktur bildet den Graphen, in dem Knoten Punkte (Transaktionen) und Verbindungen Bestätigungen darstellen. Es gibt keine Blöcke und keine Kette mehr – der Tangle ist „ineinander verschachtelt“.

Neue Transaktionen wählen vorzugsweise unbestätigte Vorgänger (sogenannte Tips) und führen eine kleine Proof-of-Work-Berechnung aus, um ihre eigene Transaktion in den Tangle einzufügen.

Dieser minimale Arbeitsnachweis (ähnlich einem Hashcash-Puzzle) dient ausschließlich als Spam-Schutz, damit das Netzwerk nicht mit falschen Transaktionen überflutet wird. Er ist jedoch sehr viel weniger aufwändig als klassisches Mining.

Da im IOTA-Tangle alle Teilnehmer gleichberechtigt Transaktionen hinzufügen und bestätigen, entfällt die zentrale Rolle von Minern.

Das führt aktuell allerdings zu einer Besonderheit: Um in der Anfangsphase bei geringer Netzwerklast die Sicherheit zu gewährleisten, betreibt die IOTA Foundation einen sogenannten Coordinator.

Dieser Coordinator ist ein spezieller Knoten, der in regelmäßigen Abständen Meilenstein-Transaktionen veröffentlicht.

Nur Transaktionen, die (direkt oder indirekt) in solchen Meilensteinen referenziert werden, gelten als endgültig bestätigt.

Der Coordinator dient also als ein überwachender Taktgeber, der das Netz vor bestimmten Angriffen schützt, solange das Volumen ehrlicher Nutzertransaktionen noch niedrig ist. Dies ist jedoch als temporäre Maßnahme gedacht – mehr dazu im Abschnitt zur Dezentralisierung.

Zusammengefasst nutzt IOTA mit dem Tangle eine innovative Technologie: Anstelle einer Blockchain kommt ein DAG zum Einsatz, in dem jede Transaktion zwei andere bestätigt.

Dieses „Graph statt Chain“-Prinzip erlaubt Parallelität, Keine Gebühren und ist auf kleine IoT-Geräte zugeschnitten, die auch mit geringem Ressourcenverbrauch Transaktionen durchführen können.

Die Kehrseite ist, dass IOTA dafür eine anfangs zentralisierte Komponente (Coordinator) einsetzt, um das Netz stabil zu halten – aber langfristig soll auch dieser wegfallen.

Wie viele Transaktionen kann IOTA pro Sekunde abwickeln und was kostet das?

Ein Hauptziel von IOTA ist die hohe Skalierbarkeit. Da kein begrenzender Block produziert werden muss, kann die Transaktionsrate theoretisch mit der Zahl der aktiven Teilnehmer mitwachsen.

Aktuell erreicht das IOTA-Hauptnetz etwa ~ 1.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) unter optimalen Bedingungen.

Zum Vergleich: Bitcoin schafft im Mittel nur ca. 7 TPS, da hier die Blockgröße und Blockzeit eine feste Obergrenze setzen.

Ethereum lag vor der Umstellung auf Proof-of-Stake bei rund 15–30 TPS, ist aber durch Protokollbeschränkungen ebenfalls limitiert.

IOTA hingegen hat schon in Testumgebungen gezeigt, dass deutlich höhere Durchsätze möglich sind – Berichte sprechen von Hunderten bis Tausenden TPS, und künftige Netzwerk-Upgrades peilen sogar Größenordnungen von 50.000 TPS an.

Wichtig zu verstehen: Im Tangle beschleunigt mehr Verkehr das Netzwerk sogar, anstatt es zu verstopfen – je mehr Transaktionen eingehen, desto mehr gegenseitige Bestätigungen finden statt, was den Durchsatz erhöhen kann.

Insofern besitzt IOTA ein skalierendes Design, das auf Massenanwendungen ausgerichtet ist.

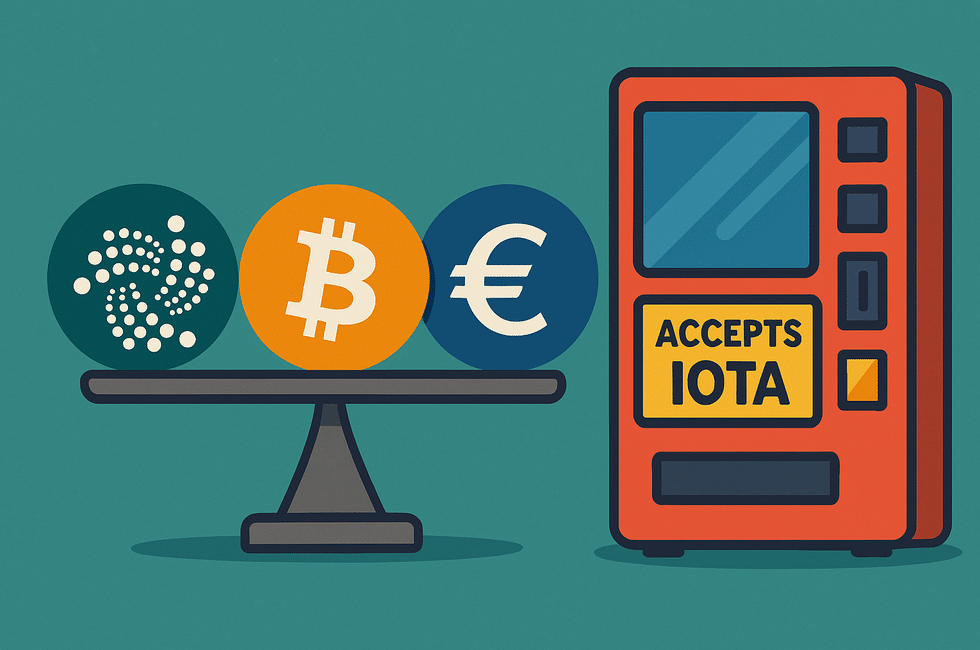

Auch bei den Transaktionskosten unterscheidet sich IOTA deutlich von anderen Kryptowährungen.

IOTA-Transaktionen sind gebührenfrei – das Netzwerk verlangt keine Zahlung von Token als Fee, egal wie klein oder groß eine Überweisung ist. Dies ist möglich, weil Nutzer, wie oben beschrieben, selbst zur Bestätigung beitragen und kein Miner entlohnt werden muss.

Praktisch heißt das, dass man z.B. 0,001 IOTA versenden kann, ohne dass eine Gebühr den Betrag auffrisst.

Diese Feeless-Eigenschaft ist ein Alleinstellungsmerkmal im Krypto-Bereich und prädestiniert IOTA für Mikrotransaktionen und Machine-to-Machine Payments, wo herkömmliche Zahlungssysteme ineffizient wären.

Allerdings muss der Absender einer IOTA-Transaktion einen kleinen Rechenaufwand (Proof-of-Work) erbringen, was einen geringen Stromverbrauch und Zeitaufwand bedeutet – aber eben keine Gebühr in Währung. Dieser Aufwand ist so bemessen, dass selbst Kleinstgeräte ihn erbringen können.

Eine weitere Auswirkung fehlender Gebühren ist, dass Spam-Transaktionen billig wären – daher existiert der Proof-of-Work als Bremse.

In der Praxis hat IOTA aber Mechanismen und (noch) den Coordinator, um Missbrauch zu verhindern, sodass das Netzwerk auch bei Attacken stabil bleiben soll.

Skalierungslösungen: Um die Transaktionsgeschwindigkeit weiter zu steigern, arbeitet IOTA an mehreren Fronten.

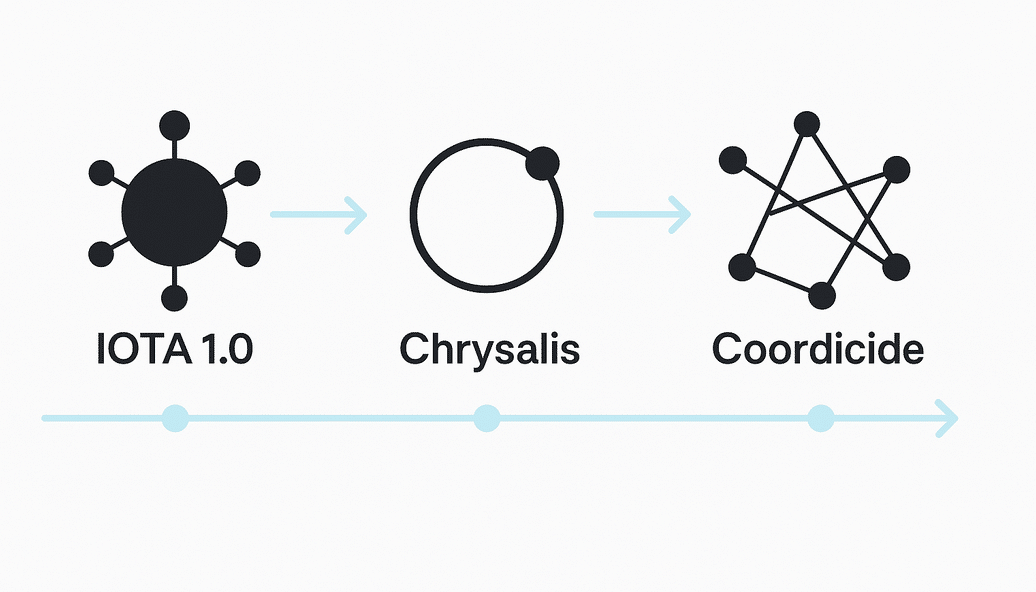

Das Protokollupdate Chrysalis (IOTA 1.5) in 2021 hat das Netzwerk bereits deutlich optimiert und stabiler gemacht. Der nächste große Schritt ist “Coordicide” (IOTA 2.0), bei dem der Coordinator entfernt wird und ein neues Konsensverfahren eingeführt wird.

Testnetze zeigen vielversprechende Ergebnisse für Performance und Dezentralisierung. Zudem wird an zweiten Schichten (Second Layer) wie IOTA Streams für Datentransfers oder IOTA Smart Contracts gearbeitet, um die Funktionalität zu erweitern, ohne die L1-Transaktionslast zu sprengen.

All diese Entwicklungen zielen darauf ab, dass IOTA massentauglich wird – sei es für Millionen von IoT-Geräten, die ständig Daten und Werte austauschen, oder für schnelle Zahlungen im Alltag.

IOTA kann derzeit schätzungsweise um die hundert bis tausend Transaktionen pro Sekunde verarbeiten – deutlich mehr als Bitcoin – und dies ohne Gebühren.

Mit wachsender Nutzung steigt die Kapazität weiter, anstatt zu stagnieren. Diese Eigenschaften machen IOTA zu einem der vielversprechendsten Projekte in Sachen Transaktionsgeschwindigkeit und Kostenfreiheit.

Herausforderungen bleiben die Absicherung gegen Spam (gelöst durch kleinen PoW) und die fortlaufende Optimierung des Protokolls, um die theoretischen Vorteile in jeder Netzwerklast auszuschöpfen.

IOTA’s Tangle im Vergleich zur Bitcoin und Etheruem Blockchain

| Merkmal | IOTA (Tangle) | Bitcoin (Blockchain) | Ethereum (Blockchain) |

|---|---|---|---|

| Start (Jahr) | 2016 (Entwicklung seit 2015) | 2009 | 2015 |

| Konsens | DAG: Jede Transaktion bestätigt 2 andere; zzt. Coordinator | Proof of Work (Mining) | Proof of Stake1 (früher PoW Mining) |

| Dezentralisierung | In Entwicklung (noch zentr. Coordinator) | Vollständig dezentral (tausende Nodes) | Dezentral (viele Validatoren, teils auf Cloud) |

| Transaktionen/Sekunde | ~1.000 TPS (theoretisch steigend mit Netzlast) | ~ 7 TPS (limitiert durch Blockgröße) | ~ 15–30 TPS (PoW Ära); mit PoS ähnlich, aber Sharding geplant |

| Transaktionsgebühr | 0 (keine Gebühren) | Variabel (z.B. 1–5 USD durchschnittlich) | Variabel (Gas-Preis; häufig mehrere US-Dollar) |

| Energie pro Transaktion | ~ 0,00011 kWh (sehr gering) | Hunderte kWh (sehr hoch) | Nach PoS: sehr gering (~ 0,001 kWh); vorher ~ 60 kWh |

| Besonderheiten | Für IoT konzipiert, gebührenlos, Mikrozahlungen, Daten | “Digitales Gold”, knappes Gut, erster seiner Art | Smart Contracts und DeFi-Ökosystem, programmierbar |

Ethereum wechselte 2022 auf Proof-of-Stake, wodurch Energieverbrauch und Gebühren sanken, aber die Grund-Architektur (Blockchain) und begrenzte TPS blieben vorerst ähnlich.

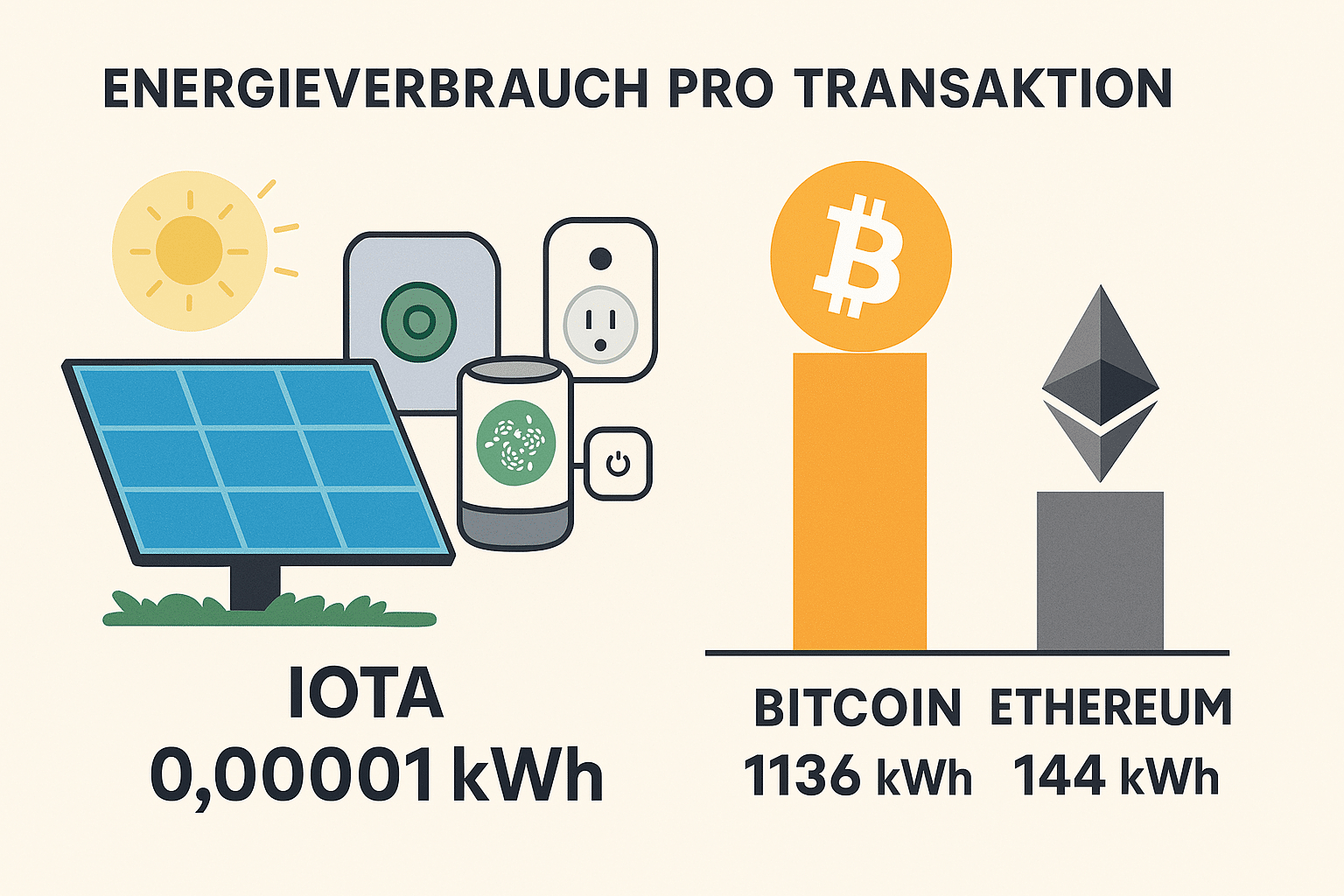

Wie umweltfreundlich ist IOTA?

Der Energieverbrauch von Kryptowährungen ist ein viel diskutiertes Thema. Insbesondere Bitcoin steht in der Kritik, da das Mining pro Jahr so viel Strom verbrauchen kann wie ganze Länder und pro Transaktion hunderte Kilowattstunden anfallen.

IOTA verfolgt hier einen fundamental anderen Ansatz und gilt als eine der energieeffizientesten Kryptowährungen überhaupt.

Da es kein Mining gibt und jede Transaktion nur einen minimalen Proof-of-Work erfordert, ist der Strombedarf pro Transaktion äußerst gering. Schätzungen zufolge benötigt eine IOTA-Transaktion nur etwa 0,00011 kWh (0,11 Wattstunden) elektrische Energie.

Zum Vergleich: Bei Bitcoin sind es im Schnitt hunderte kWh – laut einer Studie ca. 707 kWh pro Transaktion, was dem Stromverbrauch eines durchschnittlichen deutschen Haushalts für mehrere Monate entspricht.

Selbst moderne Proof-of-Stake-Netzwerke wie Cardano oder post-Merge Ethereum liegen mit teils ~0,5 kWh bzw. ehemals >60 kWh pro TX weit über IOTA .

IOTA rangiert damit in Rankings konsequent als Top 1 der umweltfreundlichsten Kryptowährungen. Eine Analyse von TRG Datacenters listet IOTA mit dem geringsten Stromverbrauch pro Transaktion aller untersuchten Coins.

Auch andere “grüne” Kryptos wie Nano oder Chia benötigen um Größenordnungen mehr Energie als IOTA, das mit dem Tangle praktisch ohne energieintensive Rechen-Puzzles auskommt.

Der Grund für IOTAs hohe Energieeffizienz liegt im Verzicht auf Proof-of-Work-Mining. Es müssen keine riesigen Mining-Farmen rund um die Uhr kryptografische Rätsel lösen.

Lediglich ein kleiner einmaliger Rechenaufwand pro Transaktion fällt an, der z.B. von einem IoT-Sensor oder Smartphone in Sekundenschnelle erledigt werden kann.

Damit eignet sich IOTA auch für Batterie-betriebene Geräte oder Sensoren, die sparsam mit Energie umgehen müssen.

Zusätzlich bedeutet die fehlende Mining-Komponente, dass keine speziellen Hardware-Anforderungen existieren – jeder gängige Rechner kann eine IOTA-Node betreiben, was indirekt auch Ressourcen spart.

Allerdings ist zu beachten, dass IOTA noch auf den Coordinator angewiesen ist, der als zentrales Element Server-Ressourcen verbraucht. Dieser Energiebedarf ist jedoch vernachlässigbar im Vergleich zum Mining ganzer Netzwerke.

Ein Kritikpunkt könnte sein, dass wenn IOTA eines Tages extrem stark genutzt wird (z.B. Milliarden von Micro-TXs täglich), die Summe der vielen kleinen PoW-Aufwände auch Energie kostet.

Die Entwickler betonen jedoch, dass selbst bei enormem Wachstum der Energieverbrauch pro Transaktion stabil niedrig bleiben soll und viel von der Implementierung effizienter Algorithmen abhängt.

Im Vergleich mit anderen Kryptowährungen hat IOTA einen klaren ökologischen Vorteil: Es verursacht nahezu keine CO₂-Emissionen pro Transaktion.

Während Bitcoin und andere PoW-Coins zu einem Großteil mit Strom aus fossilen Quellen betrieben werden (teils > 60 % Kohlestrom in gewissen Mining-Regionen), kann IOTA sogar auf Kleinstgeräten laufen, die eventuell durch Solar oder andere grüne Energie betrieben werden.

Kritiker mögen anmerken, dass IOTA seine Versprechen in großem Maßstab noch beweisen muss.

Doch bereits jetzt lässt sich festhalten, dass IOTAs Architektur fundamental weniger Energie benötigt als klassische Blockchain-Systeme – ein Pluspunkt in Sachen Nachhaltigkeit.

Aktuelle und zukünftige Entwicklungen im IOTA-Ökosystem

Seit seiner Entstehung hat sich im IOTA-Ökosystem viel getan. Die Entwickler und die IOTA Foundation arbeiten kontinuierlich daran, die Technologie zu verbessern, neue Funktionen hinzuzufügen und Kooperationen aufzubauen. Hier ein Überblick über aktuelle und kommende Entwicklungen:

Chrysalis (IOTA 1.5): Im April 2021 wurde das Netzwerk einem umfassenden Upgrade unterzogen, bekannt als Chrysalis.

Dieser Schritt war praktisch eine Neufundierung – das Protokoll wurde von Grund auf überarbeitet, um frühere Designschwächen auszumerzen.

Umstrittene Experimente wie die ternäre Kodierung (basierend auf dem Zahlensystem zur Basis 3) und die ursprünglich verwendete quantensichere Signaturtechnik wurden zugunsten etablierter Standards aufgegeben.

Insbesondere wechselte IOTA auf das gängige Ed25519-Signaturschema und verbesserte die Wallet-Infrastruktur.

Chrysalis brachte auch eine spürbare Leistungssteigerung: Transaktionen wurden schneller bestätigt, die Software stabiler, und das Netzwerk insgesamt benutzerfreundlicher. Man kann sagen, dass IOTA damit den Status eines experimentellen Prototypen hinter sich ließ und ein produktionsreifes Netzwerk wurde.

Coordicide (IOTA 2.0): Die wohl wichtigste zukünftige Entwicklung ist der sogenannte Coordicide, also die endgültige Abschaffung des Coordinators. Damit soll IOTA vollständig dezentral werden, ohne Single Point of Failure.

Bereits 2020/21 liefen erste Testnetze (Codename “Nectar”), in denen IOTA ohne Coordinator funktionierte.

Die IOTA Foundation hat verschiedene neuartige Konsens-Algorithmen erforscht, um Sicherheit ohne zentralen Knoten zu gewährleisten – beispielsweise den Fast Probabilistic Consensus (FPC), ein auf Wahrscheinlichkeiten basierendes Abstimmungsverfahren.

Stand 2023/2024 gibt es erhebliche Fortschritte: Ein testweises IOTA 2.0 Netzwerk (auch “IOTA 2.0 DevNet” genannt) lief erfolgreich und erreichte bereits volle Dezentralisierung in der Testumgebung.

Der Schritt auf das Mainnet steht noch aus, wurde aber – nach einigen Verzögerungen – greifbarer. 2023 wurde z.B. das neue Shimmer-Netzwerk eingeführt, ein Staging-Netz für IOTA, das einige 2.0-Funktionen vorwegnimmt (z.B. tokenisierte Assets und Smart Contracts) und ohne direkte Auswirkungen auf den IOTA-Mainnet-Token getestet werden kann.

IOTA 2.0 wird voraussichtlich ein modifiziertes Proof-of-Stake-Element einführen (ggf. ein mana-basiertes System oder Delegated Proof of Stake mit Validator-Knoten), um Sybil-Angriffe zu verhindern – dies geschieht aber ohne Transaktionsgebühren, z.B. durch Fee-Burning-Mechanismen.

Der Fahrplan sieht vor, dass in naher Zukunft per Governance-Abstimmung in der Community entschieden wird, wann das Mainnet auf die neue Architektur umgestellt wird.

Der Coordicide gilt als entscheidender Meilenstein: Gelingt er, wäre IOTA eine der wenigen wirklich dezentralen und hochskalierbaren DLTs.

Smart Contracts und programmierbare Anwendungen: Lange Zeit fehlte IOTA eine native Möglichkeit für Smart Contracts, wie man sie von Ethereum kennt.

Um das zu ändern, entwickelt die IOTA Foundation die IOTA Smart Contract Platform (ISCP). Parallel entstand das Projekt Assembly (ASMB) – ein Smart-Contract-Netzwerk, das IOTA als Abwicklungsschicht nutzt.

Bereits jetzt (Stand 2025) existieren auf dem Shimmer-Netzwerk EVM-kompatible Smart Contracts (ShimmerEVM), sodass Entwickler dort dezentrale Anwendungen testen können.

Künftig sollen Smart Contracts auch direkt im IOTA-Hauptnetz möglich sein, insbesondere durch das große Upgrade “IOTA Rebased” (Ende 2024 vorgestellt).

IOTA Rebased ist eine Initiative, die das L1-Protokoll von IOTA um Parallelverarbeitung (ähnlich Sharding) und einen MoveVM-basierten Smart-Contract-Layer erweitern will.

Damit könnten dezentrale Apps (dApps) direkt auf IOTA laufen, ohne auf externe Netzwerke ausweichen zu müssen.

Dies würde IOTAs Anwendungsfälle stark erweitern – von reinen IoT-Zahlungen hin zu DeFi (Decentralized Finance), NFTs oder komplexen B2B-Logik auf der Blockchain.

Partnerschaften und Industrieprojekte: IOTA hat seit Beginn auf Kooperationen gesetzt.

Ein bekanntes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Jaguar Land Rover: Der Autohersteller testete 2019 ein “Smart Wallet” in seinen Fahrzeugen, das Fahrern erlaubt, IOTA-Token zu verdienen, wenn sie Fahrdaten wie Verkehr oder Schlaglöcher anonymisiert teilen.

Diese verdienten IOTAs könnten dann etwa automatisch für Mautgebühren, Parktickets oder Ladestrom für E-Autos ausgegeben werden.

Ziel solcher Projekte ist es, einen Datenmarktplatz und Machine-to-Machine-Zahlungen zu etablieren, von dem sowohl Nutzer als auch Kommunen profitieren (weniger Staus, bessere Straßenwartung etc.).

Neben Jaguar kooperierte IOTA u.a. mit Bosch (der Technologiekonzern investierte in IOTA-Tokens und experimentierte mit IOTA in IoT-Geräten), VW (Proof-of-Concepts für autonomes Fahren und CarSharing), Fujitsu (IOTA als Protokoll für Industrie 4.0 Datenintegrität) und Dell (Projekt Alvarium für Datenvertrauenswürdigkeit).

Auch im Energie-Sektor gibt es Pilotprojekte, z.B. dezentrale Strom-Marktplätze, wo Nachbarn untereinander Energie handeln und mit IOTA abrechnen.

Die IOTA Foundation hat hierfür das “CityxChange”-Projekt in Norwegen mit unterstützt, bei dem lokale Energiemärkte getestet wurden. Solche Partnerschaften zeigen das breite Interesse an IOTAs Technologie in verschiedenen Branchen.

Regulatorische Zusammenarbeit: Eine spannende Entwicklung war IOTAs Teilnahme an der EU Blockchain Pre-Commercial Procurement (PCP).

2020/21 schrieb die EU einen Wettbewerb aus, um die European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) aufzubauen – eine grenzüberschreitende, behördliche Blockchain-Infrastruktur.

IOTA wurde aus über 30 Bewerbern ausgewählt und schaffte es 2022 unter die finalen drei Projekte, die an EBSI-Lösungen arbeiten durften.

IOTA konzentrierte sich hierbei auf digitale Produktpässe (z.B. für Elektronik und Batterien), um Recycling und Rückverfolgbarkeit zu fördern. Diese Anerkennung durch die EU unterstreicht die Reife und das Vertrauen, das IOTA inzwischen geniesst.

Zwar ist EBSI noch im Aufbau, aber IOTAs Beteiligung könnte zu einer offiziellen Nutzung in europäischen Verwaltungsdiensten führen – ein großer Schritt in Richtung Adoption.

Generell engagiert sich die IOTA Foundation in Arbeitsgruppen mit Regierungen, z.B. in Standardisierungsgremien für Industrie 4.0, Mobility (MOBI) und im Austausch mit Regulierungsbehörden (siehe Abschnitt Regulierung).

Neue Tools und Frameworks: Abseits der Kerntechnik entstanden im Ökosystem diverse Frameworks. IOTA Identity ermöglicht selbst-souveräne digitale Identitäten und Zertifikate auf dem Tangle.

IOTA Streams (früher MAM – Masked Authenticated Messaging) erlaubt verschlüsselte, sequenzielle Datenströme auf IOTA, was für IoT-Daten und Sensorfeeds wichtig ist.

Chronicle ist ein permanenter Datenspeicher für das Tangle (da normale Nodes alte Daten evtl. “vergessen” können, sorgt Chronicle für Archivierung). Stronghold ist eine sichere Speicherkomponente für Seeds/Keys.

Diese Werkzeuge erweitern das Anwendungsspektrum und erleichtern Entwicklern die Integration von IOTA in Lösungen.

IOTA-Preisprognose bis Ende 2025

Eine Preisprognose für IOTA (MIOTA) bis Ende 2025 abzugeben, ist mit großer Unsicherheit behaftet – wie bei allen volatilen Kryptowährungen.

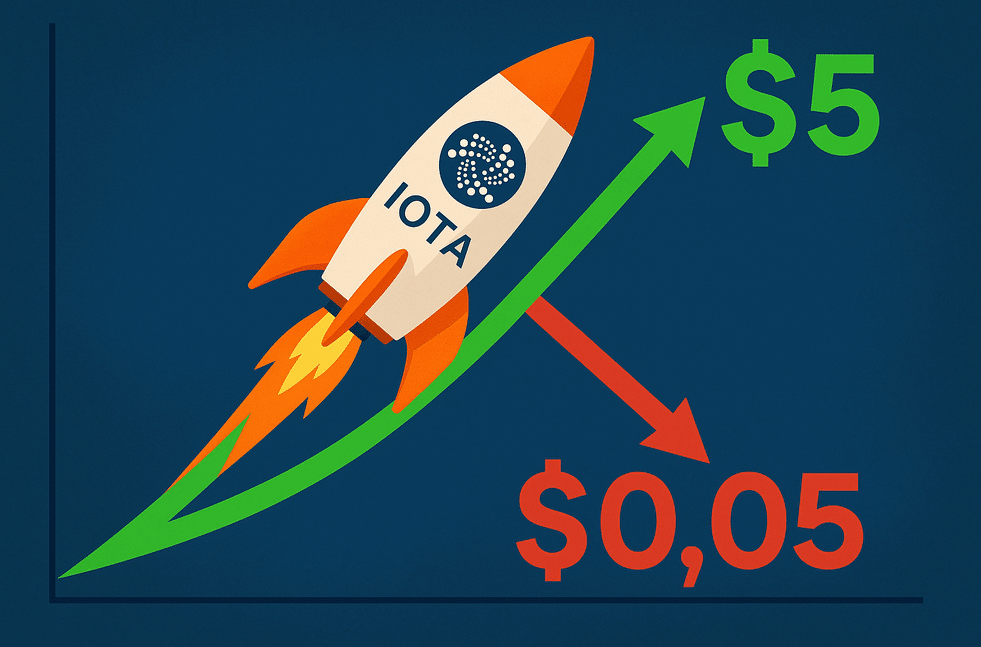

Der Kurs von IOTA schwankte in der Vergangenheit stark: vom Allzeithoch bei etwa 5,25 USD (Ende 2017, rund 4,50 €) fiel er zeitweise unter 0,10 USD, um dann wieder zwischen 0,20 und 2 USD zu pendeln.

Für die Zukunft gibt es sowohl bullishe als auch bearishe Szenarien. Schauen wir uns einige Faktoren und Expertenschätzungen an:

Faktoren, die den Preis beeinflussen

Allgemeiner Kryptomarkt

IOTA als Altcoin ist stark vom Gesamtmarkttrend abhängig. In einem Bullenmarkt (steigende Bitcoin- und Ethereum-Preise, hohe Liquidität) steigt erfahrungsgemäß auch IOTA mit.

In Bärenzeiten (Krypto-Winter) tendieren Investoren dazu, riskantere Assets wie IOTA zu verkaufen, was den Preis drückt. Die Bitcoin-Dominanz wirkt also indirekt auf IOTA ein.

Technologische Erfolge

Sollte IOTA bis 2025 den Coordicide erfolgreich umsetzen und das Netzwerk völlig dezentral betreiben, könnte das das Vertrauen der Anleger steigern und neue Käufer anziehen.

Ebenso würde die Einführung von Smart Contracts und echter Utility (Nutzbarkeit in DeFi, DApps) den Token-Nachfrage erhöhen. Gelingt es IOTA, sich als Rückgrat für IoT-Zahlungen zu etablieren, könnte die Nachfrage explodieren (man denke an Milliarden IoT-Geräte in den nächsten Jahren).

Adoption und Partnerschaften

Wenn bedeutende Unternehmen oder Regierungen IOTA einsetzen, könnte dies den Preis treiben.

Beispielsweise offizielle Projekte (wie die EU-EBSI-Integration) oder industrielle Nutzung in großem Maßstab (etwa ein globales Sensorennetz, das auf IOTA setzt) würden MIOTA in der realen Wirtschaft verankern und die Knappheit erhöhen (es gibt fest begrenzt ~2,78 Peta-IOTA Token, also ~ 2,78 Milliarden MIOTA).

Umgekehrt könnten ausbleibende Partnerschaften oder das Abwandern von Entwicklern zu Konkurrenzprojekten den Kurs belasten.

Konkurrenz und Marktstellung

IOTA steht nicht allein da – andere Projekte arbeiten an ähnlichen Zielen (feeless oder IoT-orientierte Kryptos wie Nano, Hedera Hashgraph, IoTeX etc.).

Sollte ein Konkurrent technologisch oder in der Adoption vorbeiziehen, könnte IOTAs Wachstum begrenzt werden.

Umgekehrt hat IOTA einen First-Mover-Vorteil im IoT-Bereich und einen bekannten Namen – wenn die Community wächst, verstärkt das den Netzwerkeffekt.

Regulatorische Entwicklungen

Positive Regulierungsnachrichten – z.B. klare rechtliche Einstufung als Nicht-Wertpapier, Zulassung von Krypto-ETFs inkl. IOTA oder staatliche Förderprogramme – könnten Investoren ermutigen.

Negative Ereignisse wie Verbote von Kryptowährungen in wichtigen Märkten oder Einstufung als Security Token (in den USA z.B. durch die SEC) würden Druck erzeugen.

IOTA arbeitet eng mit Regulatoren zusammen (z.B. MiCA in der EU) und positioniert sich als seriöses, kooperationsbereites Projekt, was eher vorteilhaft sein dürfte.

Expertenmeinungen und Prognosen

Die Spannweite der Kursprognosen für Ende 2025 ist sehr groß. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass IOTA moderat steigt, aber unter 1 USD bleibt – beispielsweise prognostizieren einige Analysten etwa 0,40 bis 0,75 $ als möglichen Bereich für 2025 (bullishes Szenario), wobei im pessimistischen Fall sogar nur ~0,10 $ erreicht werden.

Solche Vorhersagen basieren oft auf technischen Chartanalysen und aktuellen Trends und würden bedeuten, dass IOTA zwar Fortschritte macht, aber keine explosiven Zuwächse erlebt.

Deutlich optimistischer sind andere Stimmen: Es gibt Vorhersagen, die IOTA bei mehreren Dollar sehen.

Beispielsweise nennt eine Prognose von TheNewsCrypto als “bullishes” Maximalziel mittelfristig sogar das Erreichen von 5 $ je MIOTA. Noch extremer rechnet die Seite CoinLore damit, dass IOTA 2025 im Bereich 5,79 – 8,25 $ liegen könnte – was einem Vielfachen des aktuellen Preises entspricht.

Solche hohen Zahlen setzen aber wohl voraus, dass ein neuer Krypto-Boom einsetzt und IOTA nahezu optimal performt (vergleichbar mit der Rally 2017).

Zum Kontext: Ein Preis von 5 $ würde IOTAs Marktkapitalisierung in die Top-10 der Kryptos katapultieren, was nur mit sehr hoher Adoption plausibel wäre.

Realistisch könnte IOTA bis 2025 irgendwo zwischen diesen Extremen landen. Viele moderate Prognosen erwarten einen Anstieg auf etwa 0,5 – 1,5 $ pro MIOTA, falls die geplanten technischen Updates umgesetzt werden und der Krypto-Gesamtmarkt mitspielt.

Beispielsweise hält eine Analyse einen Bereich um 1 € (ca. 1,1 $) für erreichbar, sollte IOTA wichtige Widerstandsniveaus knacken und genügend positives Momentum aufbauen.

Ein solcher Preis wäre immer noch unter dem früheren Allzeithoch, aber deutlich über den Tiefständen – was einem langsamen, nachhaltigen Wachstum entsprechen würde.

Wichtig: Prognosen sind keine Garantien. Die Kryptomärkte sind hochvolatil, und unvorhergesehene Ereignisse können Prognosen völlig über den Haufen werfen. Anleger sollten daher Vorsicht walten lassen.

IOTA’s Zukunft hängt sowohl von externen Marktbedingungen als auch von der interne Projektentwicklung ab.

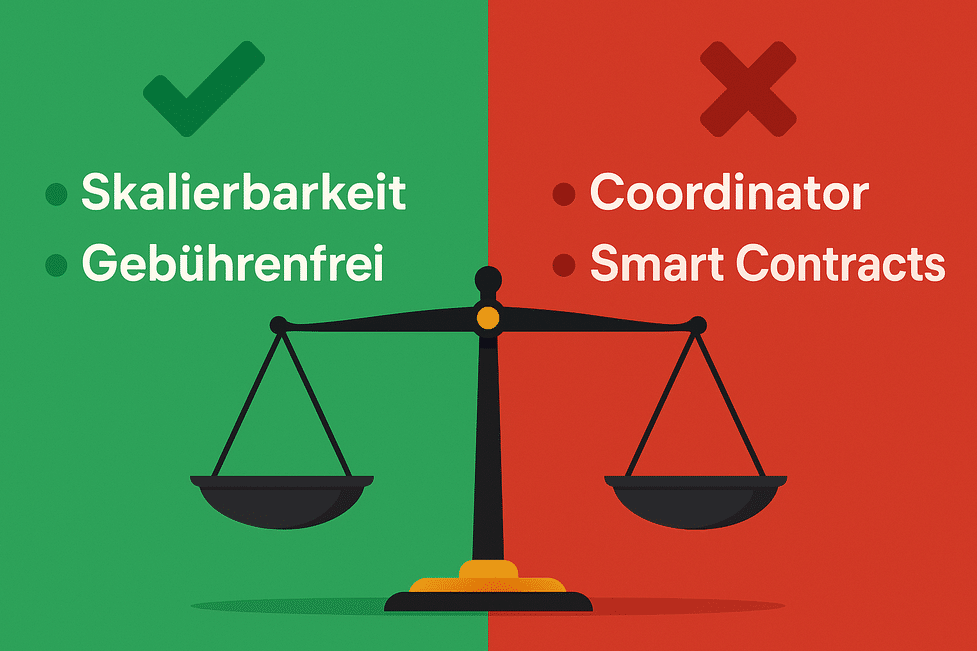

Vor- und Nachteile von IOTA im Vergleich zu anderen Kryptowährungen

Wie schneidet IOTA im Vergleich mit etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum ab? Durch sein unkonventionelles Design bringt IOTA einige Stärken, aber auch Schwächen mit, die es von anderen Coins unterscheiden. Hier eine Gegenüberstellung der wichtigsten Vor- und Nachteile:

Vorteile von IOTA

- Keine Transaktionsgebühren: Einer der größten Pluspunkte ist, dass IOTA-Transaktionen kostenlos sind. Dieses Merkmal ermöglicht Mikrozahlungen, also kleinste Beträge, die bei Bitcoin/Ethereum unpraktisch wären, da dort Gebühren oft höher als der zu versendende Betrag sind. Feeless Transactions sind ideal für IoT-Geräte, die z.B. automatisiert wenige Cent für einen Service zahlen sollen.

- Hohe Skalierbarkeit: IOTAs Tangle kann mit zunehmender Anzahl von Nutzern mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, anstatt ans Limit zu stoßen. Theoretisch bedeutet das: mehr Teilnehmer = mehr Durchsatz. Diese Parallelisierung stellt einen Ansatz dar, das Blockchain-Skalierungsproblem zu lösen. In Tests wurden sehr hohe TPS-Zahlen erreicht (1000+), was zeigt, dass IOTA für Massenanwendungen geeignet sein kann.

- Geringer Ressourcenbedarf: Das Protokoll ist so ausgelegt, dass auch kleine Geräte (Sensoren, Embedded Hardware) teilnehmen können. Anders als Bitcoin, das spezialisiertes Mining-Equipment (ASICs) erfordert, kann IOTA auf einem Raspberry Pi laufen. Das ist wichtig für IoT-Anwendungen, wo Geräte oft beschränkte CPU/Batterie haben. Zudem schont es die Umwelt (wie im vorherigen Abschnitt erläutert).

- Schnelle Transaktionen: IOTA-Zahlungen können in Sekunden bestätigt werden, insbesondere nach dem Chrysalis-Upgrade, das Finalität beschleunigt hat. In privaten Netzwerken oder bei guter Netzwerklast sind sehr geringe Latenzen erreichbar (Ziel: < 10 Sekunden). Ethereum hat im Vergleich trotz Verbesserungen noch oft ~1–2 Minuten, Bitcoin gar ~10+ Minuten Bestätigungszeit.

- Daten und Werttransfers kombiniert: IOTA erlaubt nicht nur den Transfer von Tokens, sondern auch das Versenden von Datennachrichten über den Tangle (sogar ohne Wert). Damit kann man z.B. Sensordaten fälschungssicher speichern oder Nachrichten austauschen, die nur berechtigte Empfänger lesen (IOTA Streams ermöglicht Verschlüsselung). Diese Doppelfunktion (Daten + Wert) ist bei vielen anderen Coins nicht so ausgeprägt.

- Aktive Entwicklung und Community: Die IOTA Foundation und Community treiben das Projekt mit großen Schritten voran. Stetige Updates (Chrysalis, Coordicide in Arbeit) zeigen, dass IOTA anpassungsfähig ist und aus Fehlern lernt. Durch Open-Source-Entwicklung und Kooperation mit Unternehmen hat IOTA einen gewissen Rückhalt und Zugriff auf Ressourcen.

Nachteile von IOTA

- Zentralisierung durch Coordinator: Der wohl häufigste Kritikpunkt: IOTA ist derzeit nicht vollständig dezentralisiert, da der Coordinator der Foundation das letzte Wort bei der Bestätigung hat . Das widerspricht ein Stück weit dem Krypto-Grundgedanken. Tatsächlich musste die Foundation bei einem Hack 2020 das Netzwerk kurzzeitig abschalten, indem sie den Coordinator stoppte – so etwas wäre bei Bitcoin undenkbar. Bis der Coordicide umgesetzt ist, bleibt dieser Nachteil bestehen, inkl. dem Risiko eines Single Point of Failure.

- Fehlende Smart-Contract-Fähigkeit (bisher): Im Gegensatz zu Ethereum oder anderen Plattformen konnte IOTA lange keine Smart Contracts ausführen. Somit war es auf Zahlungen und Daten beschränkt. Zwar gibt es inzwischen Second-Layer-Lösungen und bald native Smart Contracts, doch in der Zwischenzeit haben andere Netzwerke (Ethereum, Solana, etc.) ein großes Ökosystem an dApps aufgebaut. IOTA muss hier erst aufholen.

- Geringere Bekanntheit als Bitcoin/Ethereum: IOTA war 2017 sehr gehypt, aber das breite öffentliche Bewusstsein liegt eher bei Bitcoin als “digitales Gold” und Ethereum als “Smart-Contract-Plattform”. IOTA ist ein Nischenplayer (IoT/Industrie), was Adoption im Massenmarkt angeht. Es gibt z.B. deutlich weniger Händler, die IOTA direkt als Zahlungsmittel akzeptieren, verglichen mit Bitcoin. Die Marktkapitalisierung liegt (Stand 2025) auch weit hinter den Top-Coins – IOTA ist meist außerhalb der Top 20.

- Historische Sicherheitsprobleme: In der Vergangenheit gab es einige technische Kontroversen: So hatte die frühe IOTA-Version eine eigene Hashfunktion “Curl” implementiert, in der 2017 von Forschern Schwachstellen entdeckt wurden (Kollisionen möglich). Auch die komplizierte ternäre Logik stieß auf Kritik, da sie kaum erprobte Hardwareunterstützung hatte. Diese Designfehler wurden zwar behoben, aber sie haben IOTAs Ruf bei einigen Experten beeinträchtigt. Kritiker äußerten Zweifel, ob das Konzept insgesamt in der Praxis funktioniert. Zudem hat der Trinity-Wallet-Hack 2020 (bei dem Seeds durch eine Drittanbieter-Komponente entwendet wurden) gezeigt, dass das Ökosystem noch reifen musste. All das ist nicht mehr aktuell, aber die Historie spielt in der Wahrnehmung eine Rolle.

- Ungewissheit der neuen Technologie: Der Tangle unterscheidet sich fundamental von Blockchains. Das bedeutet aber auch: Es gibt noch weniger empirische Erfahrung, wie sicher und performant er unter wirklich globaler Last ist. Einige theoretische Angriffe (z.B. das 34%-Angriff-Szenario, bei dem ein Angreifer mit 34% Hashrate den Tangle stören könnte müssen erst durch die neuen Konsensverfahren adressiert werden. Manche Investoren bleiben daher skeptisch, ob IOTA sein Versprechen vollständig einlösen kann, oder ob unentdeckte Probleme auftauchen, wenn der Coordinator wegfällt.

- Ökosystem noch im Aufbau: Während Ethereum eine Armee von Entwicklern, tausende DApps und eigene Subeconomies (DeFi, NFT, etc.) hat, steht IOTA hier erst am Anfang. Es gibt zwar Anwendungen und Pilotprojekte, aber das Netzwerk-Effekt-Momentum ist geringer. Das kann sich ändern, ist aber aktuell ein Nachteil im Vergleich mit den großen Plattformen.

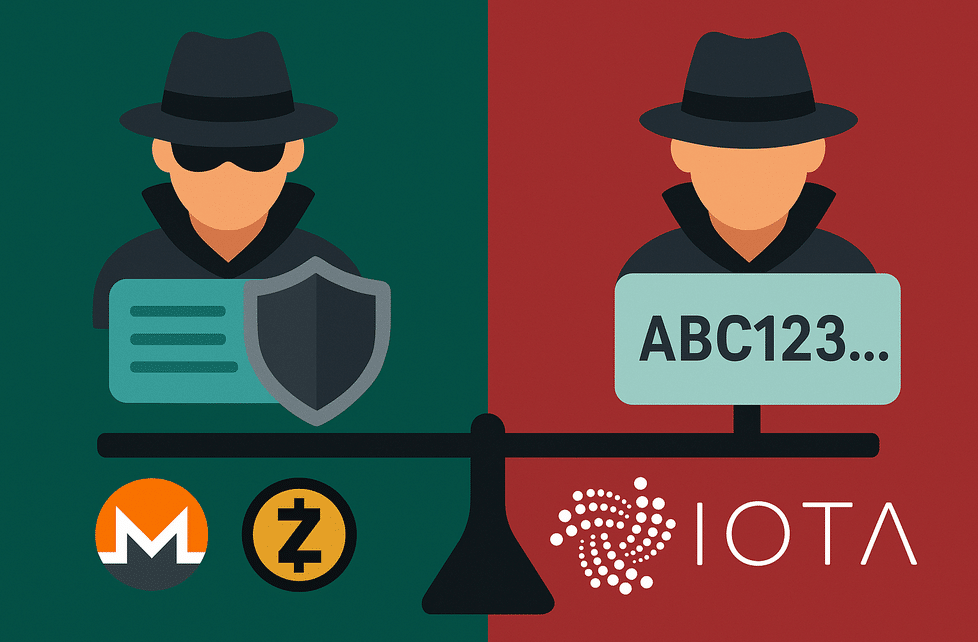

Ist IOTA anonym?

Das Thema Anonymität ist bei Kryptowährungen wichtig, gerade im Vergleich zwischen verschiedenen Coins. IOTA wurde allerdings nicht in erster Linie als Privacy-Coin entwickelt.

Im Gegenteil: Ähnlich wie bei Bitcoin sind die Transaktionen auf dem öffentlichen Ledger – dem Tangle – für jeden einsehbar (natürlich ohne Klarnamen, aber mit Adressen/Hashwerten).

IOTA bietet keine eingebaute Anonymisierungsfunktion wie z.B. Monero oder Zcash, die speziell darauf ausgelegt sind, Sender, Empfänger und Betrag zu verschleiern.

In IOTA sind Transaktionen pseudonym: Jede Transaktion ist mit einer oder mehreren IOTA-Adressen verknüpft.

Eine Adresse besteht aus einer langen Zeichenfolge (ähnlich wie ein Bitcoin-Wallet), die nicht direkt auf eine Person schließen lässt. Solange man seine Identität nicht mit einer Adresse verknüpft (z.B. durch Nutzung einer Börse mit KYC), bleibt man pseudo-anonym.

Allerdings können Analyseverfahren theoretisch auch im Tangle Zusammenhänge aufdecken, etwa welche Transaktionen zueinander in Beziehung stehen, oder ob bestimmte Adressen immer wieder vorkommen.

Da alle Daten öffentlich sind, kann man Flüsse nachverfolgen – das nennt man Transaktions-Tracking.

IOTA hatte ursprünglich die Besonderheit der Einmal-Adressen: Aus Sicherheitsgründen sollte man eine Adresse nach dem Versenden von IOTA nicht erneut verwenden (wegen der verwendeten One-Time-Signaturen früher).

Dadurch entstanden gewissermaßen automatisch viele neue Adressen, was die Nachverfolgbarkeit etwas erschwert. Dennoch bleiben alle Werte transferiert nachvollziehbar.

In der aktuellen Version mit Ed25519-Signaturen ist Adress-Wiederverwendung unkritischer, aber aus Privacy-Sicht kann man weiterhin für jede Empfangstransaktion eine neue Adresse generieren, ähnlich wie es Wallets bei Bitcoin tun (BIP32 HD-Wallets).

So lässt sich die Privatsphäre etwas erhöhen, indem Zahlungen aufgesplittet werden.

Im Vergleich zu Bitcoin bietet IOTA weder Vorteile noch gravierende Nachteile bei der Anonymität. Beide sind pseudonym, beide haben öffentliche Ledgers.

Allerdings ist das IOTA-Netzwerk und seine Explorer weniger im Fokus von Chain-Analysetools, schlicht weil das Transaktionsvolumen (noch) geringer ist und Strafverfolgungsbehörden sich bisher mehr auf Bitcoin/Ethereum konzentrieren.

Dies könnte sich ändern, sollte IOTA stärker für z.B. illegale Aktivitäten genutzt werden (wofür es derzeit wenig Anreize gibt, da andere Währungen anonymer sind).

Gegenüber dedizierten Privacy-Coins wie Monero, Dash (im PrivateSend-Modus) oder Zcash zieht IOTA klar den Kürzeren, was Anonymität angeht. IOTA verschleiert keine Beträge und keine Adressbeziehungen on-chain.

Wenn man absolute Privatsphäre möchte, müsste man auf externe Methoden zurückgreifen, z.B. einen Tumbler/Mixer (sofern einer für IOTA existiert, was nicht bekannt ist), oder man tauscht IOTA über dezentrale Börsen peer-to-peer, um keine KYC-Spuren zu hinterlassen.

Interessant ist, dass IOTA sich eher auf Datenintegrität als auf Datensicherheit fokussiert hat. Es gibt Layer-2-Lösungen (IOTA Streams) für verschlüsselte Datenübertragung, sodass z.B. Sensordaten nur vom berechtigten Empfänger gelesen werden können (Forward Secrecy).

Doch diese betreffen nicht die Transaktion selbst, sondern den Inhalt der Nachricht. Für Finanz-Transaktionen an sich bleibt IOTA offen einsehbar.

Fazit: IOTA ist nicht anonym im Sinne von “unsichtbar”. Es bietet ein vergleichbares Privacy-Level wie Bitcoin – sprich Pseudonymität.

Die Adressen sind nicht namentlich gebunden, aber alle Bewegungen sind öffentlich. Wer also Wert auf absolute Anonymität legt, sollte andere Technologien in Betracht ziehen oder zusätzliche Verschleierungsverfahren nutzen.

Für die meisten gängigen Anwendungen (Micropayments, IoT-Zahlungen) ist dies allerdings kein großes Problem, da dort Anonymität selten die Hauptanforderung ist – wichtiger sind Geschwindigkeit, Gebühren etc. IOTA’s Zielmarkt (Industrie, IoT) fordert oft sogar Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit der Daten, sodass die Transparenz eher gewollt ist.

Somit kann man sagen: Nein, IOTA ist nicht anonym wie ein Privacy-Coin, sondern ähnlich transparent wie die meisten öffentlichen Blockchains.

Ist IOTA sicher?

Sicherheit lässt sich bei IOTA auf mehreren Ebenen betrachten – die Sicherheit des Protokolls selbst (Konsens, Kryptographie) und die Sicherheit für die Nutzer (Schutz vor Hacks, Verlust etc.).

Grundsätzlich wird IOTA durch moderne Kryptographie abgesichert und verfolgt denselben Zweck wie andere Kryptowährungen: Manipulationssichere Übertragung von Werten und Daten. Dennoch gab es einige spezielle Aspekte:

Kryptographische Sicherheit

IOTA nutzt seit dem Chrysalis-Upgrade etablierte Algorithmen wie SHA-256 und Ed25519 für Hashing bzw. Signaturen.

Zuvor setzte IOTA auf eigene Methoden (ternäres Hashing “Curl” und Winternitz-One-Time-Signaturen), was Angriffsfläche bot.

Mit der Umstellung auf bewährte Verfahren kann man davon ausgehen, dass IOTA in puncto Kryptographie nun auf dem neuesten Stand ist.

Die verwendeten Signaturen sind sicher (wenn Quantencomputer Realität werden, müsste man langfristig evtl. wieder auf Quantenresistente Algorithmen umstellen – das betrifft aber alle Kryptos).

Konsens- und Netzwerksicherheit

Derzeit schützt der Coordinator das Netzwerk vor Angriffen. Dies bedeutet, dass ein Angreifer, der viele falsche Transaktionen spammt oder versucht, einen Doppel-Ausgabenkonflikt zu erzeugen, vom Coordinator ausgehebelt wird.

Der Coordinator generiert regelmäßig Milestones, und nur was in diesen Meilensteinen enthalten ist, wird akzeptiert.

Dadurch kann kein Angreifer ungeprüft eine eigene “Seiten-Tangle” aufbauen, ohne dass sie vom Coordinator referenziert würde.

Allerdings ist dies mit dem Vertrauen in die IOTA Foundation verbunden – ein Trade-off zugunsten der Sicherheit. Sollte der Coordinator ausfallen (z.B. durch einen technischen Fehler oder einen Angriff auf den Server), kann das Netzwerk zum Stillstand kommen.

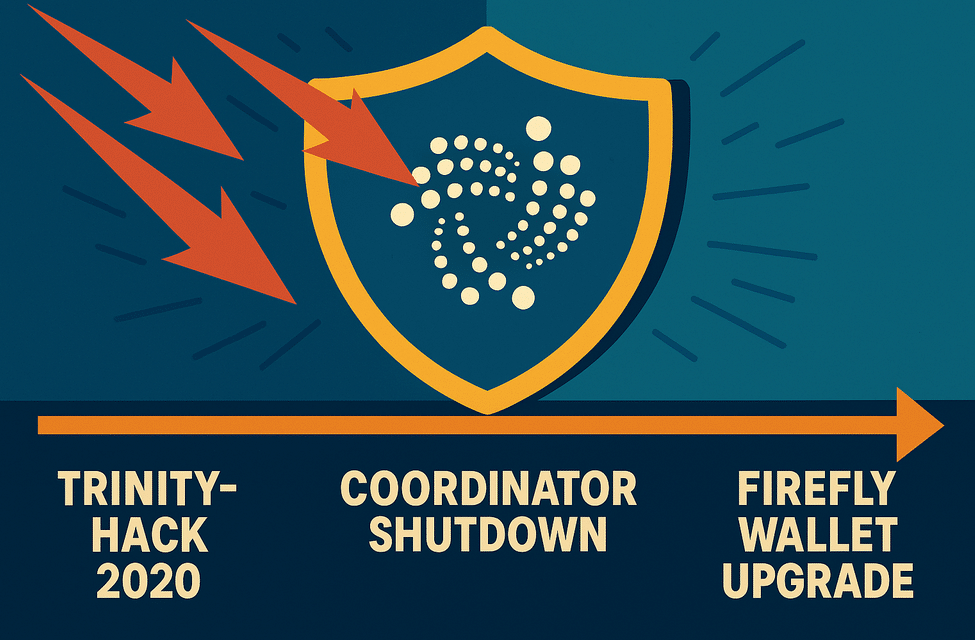

Genau das passierte im Februar 2020, als ein Hack der Trinity-Wallet entdeckt wurde: Aus Sicherheitsgründen pausierte die IOTA Foundation den Coordinator und damit das gesamte Netzwerk, um weiteren Schaden zu verhindern.

Diese Maßnahme bewahrte Nutzer vor weiteren Diebstählen, zeigt aber auch, dass IOTA zu diesem Zeitpunkt zentral gestoppt werden konnte – was zwar “sicher” vor dem Hacker schützte, aber nur dank zentraler Kontrolle möglich war.

Trinity-Wallet-Hack 2020: Dieses Ereignis verdient besondere Erwähnung in Sachen Sicherheit. Der Hack betraf nicht die IOTA-Kerntechnologie selbst, sondern eine Komponente (Plugin) im offiziellen Wallet “Trinity”.

Ein Angreifer konnte Seeds (private Keys) von etwa 10 hochdotierten Wallets stehlen und so deren Guthaben abräumen.

Die IOTA Foundation reagierte schnell: Sie hielt den Coordinator an, kontaktierte Börsen, um Abflüsse der gestohlenen IOTAs zu verhindern, und veröffentlichte Updates für das Wallet.

Schließlich wurde eine Migration der betroffenen Gelder durchgeführt, sodass der Hacker leer ausging.

Aus Sicherheits-Perspektive zeigt dies zwei Dinge:

(1) Software-Supply-Chain-Angriffe sind auch bei Krypto-Projekten möglich – man muss Wallet-Software genauso im Auge behalten wie Smart Contracts.

(2) Die IOTA Foundation handelte wie eine Zentralbank, fror das System ein und rettete die Situation – effektiv für die Nutzer, aber nur möglich, weil IOTA eben noch zentral gesteuert war.

Danach wurde die Sicherheitsarchitektur des Wallets (heute Firefly) verbessert, und solche Plugins werden vorsichtiger geprüft. Der Vorfall hinterließ jedoch Fragen, wie sicher ein System ist, das eingefroren werden kann.

Befürworter argumentieren, es sei verantwortungsvolles Handeln gewesen; Kritiker meinen, wahre Dezentralität sollte so etwas nicht erlauben.

Zukünftige Sicherheit (ohne Coordinator)

Wenn IOTA auf den dezentralen Konsens umstellt, übernimmt ein neuer Mechanismus die Sicherheit.

Der geplante FPC-Algorithmus und Mana-Konzept sollen sicherstellen, dass nur mit ausreichend “Reputation” bzw. Gewicht Transaktionen bestätigt werden können, um Angriffe zu erschweren.

Es wird erwartet, dass dann – analog zu anderen DLTs – ein Angreifer einen sehr großen Anteil der Netzwerkressourcen kontrollieren müsste (ähnlich einem 51%-Angriff) und dass das wirtschaftlich unattraktiv ist.

Im Gespräch war, dass bereits 34% bösartige Hashpower im Tangle problematisch wären, daher sucht man nach Mechanismen, um dieses Erfordernis näher an 50 % oder mehr zu bringen (z.B. durch zufällige Quorums, die der Angreifer nicht vorhersagen kann).

Das genaue Sicherheitsmodell von IOTA 2.0 wird sich erst in der Praxis beweisen müssen, aber die Foundation hat umfangreiche Simulationen und Forschungen angestellt, um es robust zu machen.

Angriffe und Schutzmechanismen: IOTA ist gegen manche klassische Angriffe immun oder weniger anfällig – so gibt es keine Miner Bribery oder 51 % Mining-Attacke, und Double-Spends werden durch die Tangle-Architektur in Verbindung mit dem Coordinator effektiv verhindert.

Allerdings existieren spezifische mögliche Angriffe: Splitting Attack (Netz spalten), Parasite Chain Attack (bösartiger Tangle-Zweig) – diese adressiert der Coordinator vorerst.

Sybil-Angriffe (viele Fake-Nodes erstellen) will IOTA 2.0 durch das Mana-System verhindern (Nodes müssen sich durch realen Wert oder Arbeit Reputation verdienen). Gegen Spam hilft der Proof-of-Work-Aufwand pro TX, wie erwähnt.

Benutzer-Sicherheit

Für Anwender gilt wie bei allen Kryptos: Der Seed bzw. private Schlüssel muss sicher verwahrt werden (am besten offline oder auf Hardware-Wallet). IOTA unterstützt z.B. den Ledger Nano Hardware-Wallet, was als sehr sicher gilt.

Nach dem Trinity-Vorfall ist das neue Firefly-Wallet Open Source und hat Security-Audits durchlaufen.

Wichtig war bei IOTA früher: Adresse nicht doppelt nutzen zum Versenden, sonst konnte ein Teil des Private Keys berechnet werden. Dieses Problem ist seit Chrysalis behoben, dennoch empfiehlt es sich aus Gewohnheit, jede Empfangsadresse nur einmal zu nutzen.

Insgesamt sollten IOTA-Nutzer dieselben Vorsichtsmaßnahmen anwenden wie bei Bitcoin: Keine Seeds auf unsicheren Geräten eingeben, Backup der 24-Wörter-Phrase sicher offline lagern, auf Phishing achten (der Seed ist 81 Zeichen Base27 in Legacy, jetzt meist als bip39-Wörter).

Ist IOTA dezentralisiert?

Der Grad der Dezentralisierung ist bei IOTA ein kontroverses Thema. Prinzipiell wurde IOTA als dezentrales Netzwerk konzipiert – es gibt kein Mining, keine zentrale Instanz, die Transaktionen erlaubt oder verbietet, und jeder kann eine Node betreiben.

Allerdings erfordert die aktuelle Implementierung noch den Coordinator, der von der IOTA Foundation kontrolliert wird.

Damit ist IOTA faktisch zentralisiert, solange der Coordinator existiert, denn eine Entität (die Foundation) kann das Netzwerk anhalten oder Transaktionen final bestätigen.

Die Entwickler betonen, dass dies eine temporäre Maßnahme war, um das “Bootstrapping” des Netzwerks zu sichern, und dass sie so schnell wie möglich entfernt werden soll.

Nichtsdestotrotz muss man Stand heute sagen: IOTA ist (noch) nicht so dezentral wie z.B. Bitcoin oder Ethereum, wo tausende unabhängige Knoten ohne zentrale Koordinierung Konsens finden.

Wie bereits erwähnt, zeigte sich die Zentralisierung deutlich im Fall des Trinity-Hacks 2020, als die Foundation beschloss, das gesamte Netzwerk auszusetzen.

Diese Art von Eingriff wäre bei dezentralen Netzwerken unmöglich, weil niemand die Macht dazu hätte.

Auch Entscheidungen wie Protokoll-Upgrades liegen de facto stark bei der Foundation (wenngleich die Community Feedback gibt), da eben ein zentraler Node umgesetzt werden muss.

Allerdings entwickelt sich IOTA in Richtung Dezentralisierung. Mit dem Coordicide-Projekt soll der Coordinator abgeschafft werden und der Konsens rein durch die Gemeinschaft der Nodes erfolgen.

Die Vision ist, dass dann IOTA ähnlich wie andere DLTs vollständig von den Teilnehmern selbst getragen wird.

In den Testnetzen hat dies bereits funktioniert. Es wird in diesem Zusammenhang auch über Sharding, Autopeering und komitee-basierte Konsensfindung diskutiert, um Effizienz und Sicherheit hoch zu halten, ohne dass eine Zentraleingabe nötig ist.

Ein weiterer Aspekt ist Governance: IOTA hat begonnen, Community-Abstimmungen über wichtige Entscheidungen durchzuführen (z.B. was mit nicht beanspruchten Token passieren soll).

Dies ist ein Schritt zu einer dezentralen Governance, wie man sie von DAO-Strukturen kennt. Noch ist die Foundation aber sehr einflussreich.

Perspektivisch könnte IOTA in eine Richtung gehen, wo die Foundation nur noch eine von vielen Parteien ist, die Software entwickelt, und das Netzwerkprotokoll von unabhängigen Teams gepflegt wird.

Es lohnt sich auch, den Begriff Dezentralisierung im Kontext von IOTA etwas anders zu betrachten: IOTA strebt eine dezentrale Maschinenökonomie an, d.h. dass kein zentraler Server alle IoT-Geräte verbindet, sondern sie peer-to-peer kommunizieren.

In vielen der angestrebten Anwendungen (z.B. ein Auto zahlt einer Ladestation, oder Sensoren verkaufen Daten direkt an einen Käufer) erreicht IOTA eine funktionale Dezentralisierung, indem es Mittelsmänner ausschaltet.

Selbst wenn der Coordinator im Hintergrund lief, gab es keinen zentralen Zahlungsabwickler oder Cloud-Dienstleister – es war immer noch ein globales Peer-Netz.

Insofern war IOTA schon dezentraler als traditionelle Systeme, aber eben nicht permissionless im endgültigen Sinn, solange ein Koordinator mitlief.

Ist IOTA „echtes” Geld?

Ob IOTA als “echtes Geld” betrachtet werden kann, hängt davon ab, wie man Geld definiert. Klassische Eigenschaften von Geld sind: Tauschmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrungsmittel.

Schauen wir, wie IOTA in diesen Dimensionen abschneidet, und vergleichen es mit etablierten Währungen (Fiat) und Bitcoin:

Tauschmittel

Prinzipiell kann IOTA als Tauschmittel fungieren – man kann Werte von A nach B übertragen. Es gibt keine physischen Münzen oder Scheine, alles ist digital. IOTA erfüllt damit die grundlegende Voraussetzung einer Währung im digitalen Raum.

Tatsächlich ermöglicht IOTA sogar Zahlungen, die mit Euros oder Dollars gar nicht praktikabel wären (z.B. 0,0001 € von Gerät A zu Gerät B). Allerdings ist die Akzeptanz als Tauschmittel entscheidend: “Echtes Geld” im alltagssprachlichen Sinne sind Euro, Dollar etc., die nahezu überall angenommen werden.

Bitcoin hat sich in einigen Kreisen ebenfalls als Zahlungsmittel etabliert (v.a. online, bei bestimmten Händlern).

IOTA hingegen wird bisher nur in sehr begrenztem Umfang direkt für den Kauf von Waren/Dienstleistungen akzeptiert. Es gibt einige Online-Shops und Projekte, die IOTA als Bezahloption anbieten, aber es ist weit entfernt von einer breiten Nutzung.

In Ländern wie El Salvador, wo Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel ist, spielt IOTA keine Rolle.

Recheneinheit

In IOTA zu rechnen ist ungewohnt – Werte werden oft in MIOTA angegeben (1 MIOTA = 1 Million IOTA). Die maximale Menge an IOTA ist fix (~2,779 Billionen IOTA, was 2,779 Billionen im deutschen Sinne = 2,779 Peta-IOTA entspricht).

Damit soll eine ausreichende Granularität gewährleistet sein. Allerdings preist niemand Produkte in “MIOTA” aus (z.B. “dieses Gerät kostet 50 MIOTA”), weil der Kurs schwankt. In der Praxis rechnet man in der Krypto-Welt oft in USD/EUR um.

IOTA ist daher keine stabile Recheneinheit. Hier unterscheiden sich Kryptowährungen generell von staatlichen Währungen: Der Wert von 1 IOTA kann in kurzer Zeit stark variieren, daher ist es schwierig, langfristige Preise darin zu fixieren.

Selbst Bitcoin, obwohl populärer, wird oft in Fiat umgerechnet, wenn es um Preisauszeichnung geht.

Wertaufbewahrungsmittel

Ein Kriterium für “echtes” Geld ist, dass es seinen Wert zumindest mittel- bis langfristig hält (bzw. bei Inflationsgeld zumindest langsam verliert). Bei IOTA haben wir es mit einem sehr volatilen Asset zu tun, das in kurzer Zeit stark an Wert gewinnen oder verlieren kann. Als Store of Value ist IOTA daher riskant – ähnlich wie andere Altcoins.

Bitcoin wird von Fans als “Wertspeicher” (digitales Gold) betrachtet, aber auch Bitcoin schwankt heftig.

IOTA noch mehr, da es kleiner ist und spekulativer. Das heißt, jemand, der sein Vermögen sicher parken will, würde wahrscheinlich eher auf Gold oder stabile Fiat-Währungen oder Stablecoins setzen, nicht auf IOTA.

Hinzu kommt: IOTA ist inflationär gesehen stabil (feste Menge, keine neuen Tokens, also 0% Inflationsrate), aber das garantiert nicht Wertstabilität, da der Marktpreis anderen Einflüssen unterliegt.

Vergleicht man IOTA mit klassischem Geld: IOTA ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, kein Staat steht dahinter. Es existiert kein zentraler Emittent, daher auch keine Geldpolitik (Zinsen, etc.). Insofern entspricht es eher Rohstoffen oder digitalen Gutscheinen.

Es hat Wert, weil Menschen glauben, dass es nützlich ist und es an Börsen gehandelt wird. Dieser Wert kann in Fiat umgetauscht werden, aber es ist intrinsisch nur durch Angebot/Nachfrage gedeckt, nicht durch staatliche Garantie oder physische Güter. Das gilt aber für alle Kryptowährungen.

Im Vergleich mit Bitcoin: Bitcoin wird oft als digitales Geld bezeichnet. Es wird zwar kaum im täglichen Handel benutzt (zu langsam/teuer dafür, bis Lightning populärer wird), aber als Wertaufbewahrung sehen es viele (Stichwort “digitales Gold”).

IOTA hingegen positioniert sich eher als digitales Bargeld für Maschinen und Mikrozahlungen. In dieser Nische kann man sagen, IOTA ist echtes Geld für Maschinen. Für Menschen hingegen ist es (noch) ein Spekulations- und Utility-Token.

Sollte IOTA jedoch in einer IoT-Zukunft überall im Hintergrund laufen – z.B. Geräte laden automatisch IOTA nach, um Dienste zu bezahlen – dann wäre es de facto ein weit verbreitetes Tauschmittel, wenn auch primär maschinengesteuert.

Ein interessanter Aspekt: IOTA kann Werte in Sekundenschnelle global bewegen, was klassisches Geld nur mit komplexer Infrastruktur (Banken, SWIFT) kann.

In Entwicklungs- oder Krisenländern könnten Leute IOTA als Alternative nutzen, wenn lokale Währungen versagen (dazu im nächsten Abschnitt mehr). Insofern hat IOTA geldähnliche Funktionalitäten.

Allerdings: Die Volatilität ist ein Knackpunkt. Im IOTA-Services-Portal wird z.B. angemerkt, dass die hohe Kursvolatilität die Etablierung von IOTA als allgemeines Zahlungsmittel erschwert.

Händler scheuen sich, eine Währung zu akzeptieren, die morgen 20% weniger wert sein kann als heute. Bitcoin hat dieses Problem teilweise auch, aber durch seine Bekanntheit tolerieren es manche.

Kann IOTA Menschen in Kuba, Afghanistan und anderen Entwicklungsländern helfen?

Die Frage zielt darauf ab, ob IOTA in Ländern mit wirtschaftlicher Instabilität, Sanktionen oder schwacher Finanzinfrastruktur einen positiven Nutzen haben kann.

Viele Krypto-Enthusiasten argumentieren, dass Kryptowährungen generell eine Chance für Menschen in problematischen Finanzsystemen bieten (z.B. Bitcoin in Venezuela als Inflationsschutz). Schauen wir, was speziell IOTA hier beitragen könnte:

Vorteile von IOTA in solchen Regionen

Kostenloser und schneller Geldtransfer

Migranten, die Geld in die Heimat schicken (Remittances), zahlen oft hohe Gebühren über Dienste wie Western Union, und die Überweisung kann Tage dauern. Mit IOTA könnten Familien grenzüberschreitend nahezu in Echtzeit und ohne Gebühren Geld senden.

Beispielsweise könnte jemand in den USA IOTA-Token an Verwandte in Kuba schicken, ohne einen Cent an Gebühren zu verlieren.

Das Empfangen geht nur mit Internetzugang und einem Telefon. Gerade in Ländern mit Sanktionen (wie Kuba, Iran) sind traditionelle Kanäle blockiert – Kryptowährungen wie IOTA umgehen diese Blockaden, da das Netzwerk global und offen ist.

Keine Bank nötig – Finanzinklusion

In Afghanistan oder ländlichen Regionen Afrikas haben viele Menschen kein Bankkonto. Mit Kryptowährungen können sie dennoch am digitalen Zahlungsverkehr teilnehmen, solange sie ein Smartphone besitzen.

IOTA’s geringer Ressourcenbedarf und einfache Wallets könnten es auch technisch wenig versierten Nutzern ermöglichen, eine Art “Konto” zu führen.

Damit könnten sie Zahlungen erhalten, sparen oder Werte aufbewahren, ohne von einer lokalen Bank abhängig zu sein (die evtl. gar nicht vorhanden oder korrupt ist).

Stabilität gegenüber lokaler Währung

In Ländern mit Hyperinflation (z.B. Venezuela, Sudan, Simbabwe) zerfällt der Wert der Landeswährung rasch. Zwar ist IOTA selbst volatil gegenüber harten Währungen, aber oft ist die lokale Währung noch schlimmer.

In solchen Fällen könnte das Halten von Werten in IOTA (oder anderen Kryptos) besser sein als in der heimischen Währung. Zudem kann man IOTA theoretisch in stabilere Assets tauschen (z.B. Bitcoin, Stablecoins), sofern entsprechende Börsenzugänge vorhanden sind.

Wichtig: IOTA ist kein Stablecoin, daher bleibt ein Risiko – aber es entzieht zumindest der direkten Kontrolle der lokalen Regierung/Notenbank, die das Geld entwertet.

Mikro-Ökonomie und neue Einnahmen

IOTA’s Vision einer Machine Economy könnte auch in Entwicklungsländern neue Geschäftsmodelle schaffen.

Beispielsweise könnte jemand auf dem Land einen Solarpanel installieren und überschüssige Energie per IOTA in Kleinstmengen an Nachbarn verkaufen (Nanopayments für Strom, siehe entsprechende P2P-Energy Projekte).

Oder Bauern könnten Sensordaten (Wetter, Bodengüte) mit IOTA monetarisieren, indem sie sie auf einem Datenmarktplatz anbieten.

Solche Möglichkeiten, auch kleinste Werte direkt zu handeln, könnten lokalen Communities helfen, sich wirtschaftlich zu vernetzen und zusätzliche Einnahmenquellen zu erschließen.

Unabhängigkeit von internationalen Sanktionen

Speziell in Kuba oder Iran ist das Problem, dass internationale Überweisungen und Handel aufgrund von Sanktionen kaum möglich sind.

Kryptowährungen bieten einen neutralen Kanal. IOTA könnte theoretisch genutzt werden, um Handelspartner zu bezahlen oder Gelder ins Land zu bringen, ohne die klassischen Kanäle.

Natürlich birgt das politische Risiken und rechtliche Grauzonen, aber aus Perspektive der betroffenen Menschen kann es ein Lebensretter sein – z.B. Exilkubaner schicken Kryptos an ihre Familie, weil traditionelle Wege blockiert sind.

IOTA mit seinen Null-Gebühren erlaubt hier, dass wirklich 100% der geschickten Summe ankommen, was bei z.B. Bitcoin mit hohen Fees oder Western Union mit 10% Gebühren nicht der Fall ist.

Herausforderungen und Einschränkungen

Internet und Infrastruktur

IOTA setzt funktionierendes Internet voraus. In manchen abgelegenen Gebieten ist das nicht gegeben oder nur mobil und teuer. Allerdings verbreitet sich Mobilfunk (3G/4G) auch in Entwicklungsländern rasant.

Wenn Leute z.B. WhatsApp nutzen können, können sie vermutlich auch eine IOTA-Lightwallet nutzen. In sehr restriktiven Ländern könnte der Internetverkehr aber überwacht/zensiert sein.

Während IOTA-traffic nicht so leicht zu filtern ist wie Web, könnten Regime Knoten blockieren. Hier wäre ggf. Tor oder VPN nötig.

Umtausch in lokale Währung

Schließlich müssen Menschen oft ihre Kryptowährung in die lokale Fiat-Währung oder Güter umwandeln, um vor Ort etwas zu kaufen (noch nimmt der Marktstand kein IOTA direkt).

Das heißt, es braucht zumindest Peer-to-Peer-Tausch oder lokale Börsen. In einigen Ländern haben sich informelle Netzwerke gebildet – z.B. “LocalBitcoins” Händler oder Facebook/Telegram-Gruppen, wo Leute Kryptos gegen Bargeld tauschen.

IOTA ist aber weniger verbreitet als Bitcoin, sodass es schwieriger sein könnte, Abnehmer/Anbieter für IOTA in solchen Märkten zu finden.

Eine Lösung könnten Atomic Swaps oder dass Leute IOTA in universellere Coins wie Bitcoin tauschen, und dann vor Ort verkaufen.

Bildung und Vertrauen

Viele in abgelegenen oder bildungsfernen Communities kennen Kryptowährung gar nicht oder trauen ihr nicht. Bitcoin hat zumindest global Bekanntheit erlangt; IOTA dürfte in Kuba oder Afghanistan weitgehend unbekannt sein.

Hier wäre Aufklärung nötig. Vielleicht über NGOs, die in Finanzbildung investieren, könnte Krypto als Tool eingeführt werden.

Es gibt auch Projekte (z.B. in Venezuela), die Leuten das Einrichten von Krypto-Wallets beibringen. IOTA wäre da ein Kandidat, aber bisher steht es meines Wissens nicht im Fokus solcher Hilfsaktionen.

Volatilität und Risiko

Für jemanden, der am Existenzminimum lebt, ist die Volatilität von Krypto ein echtes Risiko – wenn der Wert morgen 30% weniger ist, fehlt ihm Geld zum Überleben.

Da müsste man evtl. auf stablecoins ausweichen oder IOTA nur kurzfristig als Transfermedium nutzen und sofort in etwas Stabileres tauschen.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es definitiv Szenarien, wo IOTA helfen kann. Insbesondere dort, wo jede Gebühr schmerzt (weil Beträge so klein sind), ist IOTA ideal – z.B. wenn jemand nur 5 Dollar pro Woche an die Familie schicken kann, und herkömmlich würden 1-2 Dollar Gebühr abgezogen, bleibt kaum was übrig. Mit IOTA kämen volle 5 Dollar in Wert an.

Auch für Hilfsorganisationen könnte IOTA interessant sein, um Spenden effizient zu verteilen. Man denke an Mikro-Auszahlungen an viele Bedürftige – mit IOTA kann man auch Cent-Beträge ohne Verlust senden.

Theoretisch könnte man einem Dorf in einem Entwicklungsland IoT-Sensoren geben, die Umweltdaten liefern und dafür IOTA-Vergütungen erhalten – eine Form von AidCoin sozusagen. Die Leute könnten dann mit diesen IOTAs Dinge kaufen, wenn ein lokales Ökosystem existiert.

Es sei angemerkt, dass IOTA schon einmal mit der UN kooperiert hat: 2018 ging eine Meldung um, dass UNOPS (United Nations Office for Project Services) mit IOTA zusammenarbeiten will, um Effizienz und Transparenz zu verbessern.

Zwar war das eher generell (Blockchain für UN-Prozesse), aber es zeigt, dass auch internationale Organisationen IOTA als Werkzeug sehen.

Denkbar wäre z.B. ein UN-Projekt, wo Flüchtlinge digitale Gutscheine auf IOTA-Basis bekommen, die sie in lokalen Shops einlösen können – ähnlich gab es Experimente mit Ethereum für Flüchtlinge.

Wie gehen Länder und Regierungen mit IOTA um?

Die Haltung von Ländern und Regierungen gegenüber IOTA lässt sich im Kontext ihrer generellen Krypto-Strategie betrachten.

Im Gegensatz zu Bitcoin, das als erste und größte Kryptowährung auch politisch im Fokus steht (z.B. als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador oder als potenzielle Bedrohung für Zentralbanken), fliegt IOTA etwas unter dem Radar der breiten Regulierung. Dennoch gibt es einige Punkte:

Regulatorische Einstufung

In den meisten Jurisdiktionen wird IOTA wie andere Krypto-Assets behandelt. Das heißt, es gibt häufig keine spezifischen Gesetze nur für IOTA, sondern allgemeine Regeln für Kryptowährungen oder digitale Tokens.

IOTA gilt im Regelfall als digitaler Vermögenswert bzw. Utility Token. In Deutschland z.B. fällt IOTA unter den Begriff “Kryptowert” und unterliegt damit dem Kreditwesengesetz/BaFin-Regularien für z.B. Verwahrung, aber an sich ist das Trading legal.

In den USA ist unklar, ob IOTA als Security (Wertpapier) angesehen werden könnte – bisher wurde IOTA von der SEC nicht explizit als Wertpapier benannt (im Gegensatz zu manchen anderen Altcoins), vermutlich weil das Initiale Funding ein Crowdsale war, aber ohne klassisches ICO Profit-Versprechen und die Foundation später gemeinnützig agiert.

Die IOTA Foundation arbeitet aktiv daran, rechtliche Klarheit zu fördern und kooperiert mit Behörden.

MiCA in der EU

Die Europäische Union hat mit MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) einen einheitlichen Rechtsrahmen geschaffen, der ab Ende 2024 gilt. IOTA als “Other crypto-asset” fällt darunter.

MiCA verlangt z.B., dass Dienstleister (Exchanges, Verwahrer) eine Lizenz haben müssen, und es stellt klare Transparenz- und Verbraucherregeln auf. Die IOTA Foundation hat MiCA ausdrücklich begrüßt und sich “strategisch ausgerichtet”, um die Anforderungen zu erfüllen.

Europa zeigt generell Interesse an Projekten wie IOTA – u.a. wegen der Industrieanbindung und Energieeffizienz. Die EU-Kommission fördert ja auch Blockchain-Projekte (wie EBSI, wo IOTA involviert ist).

Daher kann man sagen: In der EU wird IOTA positiv aufgenommen als innovatives DLT-Projekt, solange es sich an die Spielregeln hält. Es gibt keine Anzeichen, dass die EU IOTA einschränken will – im Gegenteil, man holt IOTA in Förderinitiativen rein.

Einbindung in Regierungsprojekte

Einige Länder/Gemeinden haben IOTA testweise in Projekte integriert. Beispiel: Taipei (Taiwan) ging 2018 eine Partnerschaft mit IOTA ein, um eine Smart City-Digital ID zu testen (Projekt “TangleID”).

Auch wenn aus Pilotprojekten nicht immer sofort landesweite Lösungen werden, zeigt es, dass Regierungen IOTA als Option prüfen.

In Europa gab es wie erwähnt Projekte mit Norwegen (Stadt Trondheim in CityxChange), auch im EU-Schulterschluss bei EBSI.

Deutschland hat indirekt über Förderprogramme (z.B. “Smart Infrastructure Hub”) IOTA-nahen Startups geholfen, und die Tatsache, dass die IOTA Foundation als Stiftung in Berlin anerkannt wurde, zeigt eine gewisse legitimierte Präsenz in DE.

Adoption durch Behörden

Noch akzeptiert keine Regierung IOTA als offizielle Währung (und das ist auch nicht IOTAs primärer Zweck). Allerdings könnten Behörden IOTA für interne Anwendungen nutzen, etwa fälschungssichere Dokumentation (z.B. ein Kraftfahrt-Bundesamt, das Kilometerstände oder Abgaswerte von Fahrzeugen in den Tangle schreibt).

Solche Usecases werden in Gremien wie INATBA diskutiert, wo IOTA Mitglied ist. Konkrete Umsetzungen sind aber rar, da Behörden träge sind und oft auf generische Blockchain (meist permissioned) setzen.

Steuern und Recht

In den meisten Ländern werden Gewinne aus IOTA-Verkäufen besteuert wie bei anderen Kryptos (Kapitalertragssteuer etc.). IOTA selbst hat keine speziellen Regulierungen (es ist ja auch keine Privacy-Coin, die oft kritisch gesehen werden wegen Geldwäsche).

Da IOTA transparent ist, können Behörden Transaktionen verfolgen, was ihnen eher entgegenkommt als z.B. Monero. Folglich gibt es keinen regulatorischen Gegenwind speziell für IOTA.

Zusammenarbeit mit Regulatoren

Die IOTA Foundation hat eine Abteilung für Regulatory Affairs. Sie beteiligt sich an Konsultationen, z.B. gab es Stellungnahmen zu EU-Entwürfen (die EBA-Konsultation etc.).

So versucht IOTA, die Regulierung mitzugestalten bzw. früh darauf vorbereitet zu sein. Diese Proaktivität wird von einigen Regierungen positiv bewertet, weil es das Bild eines vertrauenswürdigen Akteurs zeichnet, der kein “Wildwest-Krypto” betreibt.

Weltweite Unterschiede

Manche Länder sind kryptofreundlicher (Schweiz, Singapur, Malta usw.), andere skeptischer (China hat Krypto-Trading verboten, Indien schwankt, Russland hatte ein ambivalentes Verhältnis).

IOTA spezifisch hat aber nirgendwo Verbote erfahren. In China z.B. war IOTA durchaus populär in der Community; obwohl offizielles Trading verboten ist, nutzen viele Chinesen aber dennoch Kryptos via VPN.

Es gibt keine Info, dass China IOTA minen würde oder speziell fördern würde – dort setzt man eher auf eigene Blockchains.

In den USA ist IOTA gelistet auf manchen Börsen (z.B. BinanceUS führte es mal), aber nicht sehr verbreitet.

Die SEC-Fallout 2023 (gegen einige Exchanges mit der Behauptung, manche Altcoins seien Securities) hat IOTA außen vor gelassen, was indirekt gut ist.

Sollte aber mal ein US-Gericht IOTA als Wertpapier einstufen, hätte das Folgen wie Delistings etc. Bislang aber ist das nicht geschehen.

Einstellung der Regierungen zur IoT und Industrie

IOTA’s Stoßrichtung überschneidet sich mit vielen staatlichen Innovationsprogrammen (Industrie 4.0, Smart Cities, IoT-Förderung).

Dadurch hat IOTA thematisch einen Zugang zu öffentlichen Fördergeldern. Beispielsweise in der EU gab es das Horizont 2020 Programm, wo auch DLT-Projekte gefördert wurden; es würde nicht wundern, wenn IOTA-Konsortien dort Mittel erhielten. So gesehen sind Regierungen eher Partner als Gegner, solange IOTA im legalen Rahmen bleibt.

Risiken

Sollte IOTA extrem groß werden und z.B. nationale Währungen verdrängen (sehr hypothetisch), könnten Regierungen anders reagieren.

Bisher aber fokussiert IOTA auf Bereiche, die die Hoheit des Staates über Währung nicht direkt angreifen – Micro-Payments, IoT und die Lieferkette.

Falls IOTA jedoch in z.B. Entwicklungsländern als Schattengeld kursiert (siehe vorheriges Kapitel), könnten lokale Regierungen es unterdrücken wollen, um Kapitalflucht zu verhindern.

Hier wäre also in z.B. autoritären Regimen Vorsicht geboten – sie könnten Kryptotransaktionen illegal machen. Aber dieses Risiko ist genereller Natur für alle Kryptos.

Beispiele für Umgang

- El Salvador: Hat Bitcoin legalisiert, aber keine Erwähnung von IOTA – dort konzentriert man sich auf die “großen” Kryptos.

- EU: Bindet IOTA in Innovationsprojekte ein, schafft regulatorische Klarheit (MiCA) – ziemlich positiv.

- USA: Offizielle Stellen äußern sich kaum zu IOTA. Möglicherweise könnte es im Rahmen von IoT-Forschung (NIST etc.) mal Erwähnung finden, aber aktuell neutrales Feld.

- Deutschland: Durch die IOTA Foundation vor Ort gibt es Berührungspunkte. IOTA war z.B. Teil der “Plattform Industrie 4.0” Demonstratoren, und die Bundesregierung hat sich allgemein offen für DLT gezeigt (Blockchain-Strategie 2019). IOTA wurde in dem Papier zwar nicht genannt, aber Unternehmen wie Bosch bringen IOTA in deutsche Gremien ein. Reguliert wird es wie gesagt unterm KWG/Kryptowert mit BaFin-Lizenz für Verwahrer etc.

Anwendungsmöglichkeiten von IOTA

IOTA wurde konzipiert, um sowohl Wert- als auch Datentransfers effizient abzuwickeln. Dadurch eröffnen sich vielfältige Anwendungsbereiche in verschiedenen Branchen. Hier sind einige wichtige Einsatzmöglichkeiten von IOTA und Beispiele, wie die Technologie genutzt werden kann:

Mikrozahlungen und Machine-to-Machine (M2M) Payments

IOTAs gebührenfreie Transaktionen prädestinieren es für Kleinstbeträge, die zwischen Geräten ausgetauscht werden. In einer Zukunft des Internet der Dinge könnten Geräte autonom Dienstleistungen beziehen und bezahlen. Beispiele:

- Ein selbstfahrendes Elektroauto lädt an einer Ladestation Strom und bezahlt minutengenau in IOTA, ohne menschliches Zutun oder Kreditkartengebühren.

- Intelligente Haushaltsgeräte (z.B. Kühlschrank) bestellen Verbrauchsmaterialien nach und bezahlen sie direkt an den Lieferdienst in Echtzeit.

- Drucker in einem Netzwerk könnten automatisch Toner nachbestellen und per IOTA zahlen, sobald der Füllstand niedrig ist.

- Datenkauf durch Maschinen: Sensor A liefert wichtige Verkehrsdaten und Sensor B benötigt diese – sie könnten über einen IOTA-basierten Marktplatz untereinander Cent-Beträge austauschen für die Daten. IOTA hat tatsächlich einen Datenmarktplatz als Konzept vorgestellt, wo Unternehmen und Individuen Sensorendaten handeln können.

Internationale Überweisungen (Remittances)

Wie im vorherigen Abschnitt angesprochen, kann IOTA bei grenzüberschreitenden Zahlungen eingesetzt werden. Organisationen könnten z.B. in Hilfsprojekten Geld via IOTA verteilen, weil es schnell und ohne Kosten ankommt.

Auch für Endnutzer könnte es eine Alternative sein, sofern sie es in lokale Währung tauschen können.

Bisher wird für Remittances oft Bitcoin oder Stellar verwendet, aber IOTA hätte den Vorteil der komplett fehlenden Gebühren, was gerade bei micropayments vorteilhaft ist.

Industrielle IoT-Anwendungen / Industrie 4.0

In der modernen Produktion fallen Unmengen an Daten an, und Maschinen verschiedener Hersteller müssen kooperieren.

IOTA kann hier Datenintegrität gewährleisten – Produktionsdaten können manipulationssicher in den Tangle geschrieben werden (Audit Trail). Außerdem lassen sich Lieferketten transparenter machen:

- Lieferketten-Tracking: Von der Herkunft eines Rohstoffs bis zum fertigen Produkt können an jedem Schritt fälschungssicher Daten erfasst werden (Herkunftszertifikate, Temperaturen, Lagerzeiten etc.). IOTA bietet dafür kosteneffiziente Skalierung, da keine Gebühren anfallen für jeden Datensatz. Unternehmen wie Jaguar Land Rover prüfen z.B. “Krypto-Belohnungen” für Kunden, die ihre Autodaten teilen, was wiederum zur Verbesserung der Infrastruktur genutzt werden kann.

- Produktpass / Recycling: Im Zuge der Kreislaufwirtschaft werden digitale Produktpässe wichtig. IOTA wurde in EU-Pilotprojekten genutzt, um Informationen über Batterien oder Elektronikgeräte zu speichern (Seriennummer, Materialien, Recyclinginfos). Beim Recycling kann man dann diese Infos aus dem Tangle auslesen, um das Material richtig zu behandeln.

- Maschinenwartung: Maschinenhersteller könnten per IOTA Verbrauchsmaterial abrechnen. Beispiel: Ein Hersteller vermietet eine Turbine und rechnet pro Betriebsstunde in IOTA ab – die Turbine selbst überweist automatisch den Betrag je nach Nutzung (Pay-per-Use-Modell).

- Qualitätssicherung: IOTA wurde für fälschungssichere Sensorprotokolle getestet – z.B. Messwerte in einer Produktionsstraße werden fortlaufend im Tangle dokumentiert. Sollte es einen Rückruf geben, kann man genau sehen, wann/wie die Werte waren, ohne dass jemand sie nachträglich manipulieren konnte.

Mobilität und Automotive

Die Automobilbranche ist sehr aktiv im Blockchain/DLT-Bereich. IOTA’s Kooperation mit Jaguar Land Rover für das Smart Wallet haben wir erwähnt: Fahrer können IOTA verdienen, indem ihr Auto z.B. Verkehrs- oder Straßenzustandsdaten teilt.

Diese Token könnten sie dann für Parkgebühren, Maut oder Laden ausgeben. Weitere Anwendungen im Mobilitätssektor:

- Car Sharing / Autonomes Fahren: Ein autonomes Taxi könnte Fahrten in IOTA abrechnen – der Fahrgast sendet die Zahlung direkt ans Fahrzeugwallet. Ebenso könnte ein Carsharing-Auto seine Nutzung minutengenau abrechnen, ohne zentralen Server.

- Versicherungen: Fahrdaten könnten genutzt werden, um dynamische Versicherungsprämien abzurechnen (Pay-as-you-drive). IOTA kann dabei als Daten-Ledger dienen, auf den sich alle einigen, und ggf. auch für die Mikropayments im Hintergrund.

- ÖPNV und Micromobility: Konzepte, wo z.B. E-Scooter über IOTA ent- und verriegelt werden und die Fahrtkosten direkt vom Nutzerwallet zum Anbieterwallet fließen, sind denkbar. Keine Ticketsysteme nötig, nur Handy mit IOTA-Wallet.

Energie und Smart Grid

Im Energiesektor wird dezentraler Handel immer wichtiger (Stichwort Prosumer). IOTA kann als Transaktionsschicht für Energiehandel dienen:

- P2P-Energiehandel: Nachbarn mit Solaranlagen könnten Überschussstrom an andere Nachbarn verkaufen und die Abrechnung über IOTA abwickeln – etwa jede Kilowattstunde wird automatisiert bezahlt, ohne Stromanbieter als Zwischenhändler. Projekte in den Niederlanden und Deutschland haben sowas getestet (z.B. SProof, leider oft auf Ethereum, aber IOTA wäre logischer wegen Fees).

- Smart Charging: Ladestationen für E-Autos könnten mit IOTA Zahlungen akzeptieren, selbst von ganz kleinen Beträgen. Es gab ein Demo, wo das Aufladen eines E-Autos mit IOTA bezahlt wurde, ohne klassischen Abrechnungsverbund. Vorteil: internationale Standards sind egal, solange beide IOTA sprechen.

- IoT-Sensoren im Stromnetz: Sensoren (z.B. Smart Meter) können ihre Messdaten über IOTA teilen und evtl. Belohnungen erhalten, falls sie dem Netz helfen (z.B. Bereitstellung von Flexibilität, Einspeisung, etc.).

Digitale Identität und Dokumente

IOTA Identity Framework ermöglicht Selbst-souveräne Identitäten (SSI). Regierungs- oder Bildungsinstitutionen könnten Ausweise, Zeugnisse, Zertifikate auf IOTA signieren.

Bürger kontrollieren ihre Identitätsdaten und können sie bei Bedarf ausgewählten Stellen beweisen (Verifizierung via Tangle-Hash).

Ein Use Case: Ein Impfzertifikat wird als Hash auf IOTA gespeichert – jeder Prüfer kann es scannen und gegen den Tangle prüfen, ob es gültig und nicht manipuliert ist, ohne auf eine zentrale Datenbank zugreifen zu müssen.

- E-Commerce und Bezahlung: Theoretisch könnte IOTA auch reguläre Zahlungen im Online-Handel abwickeln. Ein Vorteil: Keine Kreditkarten- oder PayPal-Gebühren, keine Rückbuchungen (Chargebacks) – das Geld wäre final. Allerdings schwankt IOTA, weshalb Händler es meist sofort umtauschen würden. Dennoch gibt es z.B. Plugins, um IOTA in Webshops zu akzeptieren (ähnlich wie Bitcoin plugins). Gerade für Micropayments im Web (Pay-per-article, Spenden, IoT API calls) könnte IOTA interessant sein, weil man auch 1 Cent schicken kann, ohne dass davon 30 Cent Gebühren anfallen.

- Gaming und virtuelle Güter: In Videospielen oder virtuellen Welten könnte IOTA als Währung dienen, mit der Spieler Items kaufen/verkaufen. Dank schneller Transaktionen wäre das im Spiel spürbar flüssig. Einige kleinere Projekte experimentierten damit, aber Ethereum und seine Tokens sind dort bisher verbreiteter. IOTA’s Vorteil wäre fehlende Gebühren, also kann man auch ein In-Game-Asset für 0,01€ handeln, was auf Ethereum unsinnig wäre.

- Humanitäre und soziale Projekte: IOTA’s Eigenschaften eignen sich für Transparenz (Spenden nachvollziehen), Direktzahlungen (ohne Verwaltungsgebühren) und Automatisierung. Beispiel: Ein Hilfsprogramm gibt bedürftigen Familien wöchentlich 5€ in Krypto – via IOTA Smart Contracts ließe sich das automatisieren, und die Familien erhalten per Wallet die Beträge und können sie in Partnershops einsetzen. Solche Pilotideen gab es mit Ethereum (z.B. Oxfam mit DAI in Vanuatu), aber IOTA könnte hier mit Nullgebühren glänzen.

Diese Liste ist nicht erschöpfend, zeigt aber die Vielfältigkeit der Anwendungsmöglichkeiten. Viele Ideen befinden sich noch im Proof-of-Concept-Stadium oder frühen Tests. IOTA ist noch relativ jung und das Ökosystem kleiner als etwa das von Ethereum, weswegen es weniger fertige Anwendungen im Alltag gibt. Doch die Anwendungsfälle, die erprobt wurden – wie Jaguar’s Fahrer-Belohnungen oder Smart City Projekte – zeigen, dass IOTA praktischen Nutzen stiften kann, vor allem dort, wo es um die Verbindung zwischen realer Welt (Geräte, Fahrzeuge, Sensoren) und digitaler Wertübertragung geht.

Sollten zukünftige Städte, Fahrzeuge, Fabriken etc. auf IOTA setzen, könnte es im Hintergrund unseres Alltags laufen, ohne dass der Endnutzer es direkt merkt – etwa wenn das Parkhaus automatisch abbucht oder das Stromnetz sich selbst ausbalanciert.

In diesem Sinne ist IOTA mehr als nur “eine weitere Währung”: Es ist ein Protokoll für den Wert- und Datenaustausch mit sehr breiten Einsatzmöglichkeiten.

Kann IOTA Gold ablösen?

Der Vergleich von Kryptowährungen mit Gold kommt vor allem bei Bitcoin häufig auf – Bitcoin wird von Befürwortern als “digitales Gold” gesehen, also ein knapper Wertaufbewahrungsspeicher.

Die Frage, ob IOTA Gold ablösen kann, impliziert, ob IOTA ähnlich wie Gold (oder Bitcoin) als Wertspeicher fungieren und vielleicht eines Tages eine ähnliche Rolle im Finanzsystem spielen könnte.

Zunächst: Gold ist seit Jahrtausenden ein bewährter Wertträger. Es ist physisch, knapp, von praktisch allen Kulturen akzeptiert und wechselt seinen Wert nur moderat im Vergleich zu Kryptowährungen.

IOTA hingegen ist digital, existiert erst seit wenigen Jahren, und sein Wert schwankt stark. Insofern sind Gold und IOTA sehr verschieden in ihrer aktuellen Funktion.

Argumente, warum IOTA (derzeit) kein Gold-Ersatz ist

Volatilität und Marktkapitalisierung

Gold hat eine Marktkapitalisierung von ~ 11 Billionen USD (Stand 2023), Bitcoin etwa 0,5 Billionen, IOTA lediglich wenige Hundert Millionen.

IOTA ist also um Größenordnungen kleiner und dadurch viel anfälliger für Preisschwankungen.

Gold ist relativ stabil und wird von vielen als sicherer Hafen genutzt. IOTA ist hochspekulativ. Um Gold “abzulösen”, müsste IOTA eine extreme Wertsteigerung erfahren und zugleich an Stabilität gewinnen – derzeit nicht in Sicht.

Wertaufbewahrung vs. Nutzenorientierung